-

部编版语文九年级下册《短文两篇》教案

4.《不求甚解》一文分析了陶渊明怎样的读书态度,请指出“不求甚解”的两层含义。明确:态度:养成“好读书”的习惯;读书要诀在于“会意”。含义:第一,虚心,书不一定都能读懂;第二,读书方法:不固执一点,而要了解大意。5.《不求甚解》一文是驳论文还是立论文?又是如何驳或者立的?谈一谈你的理解。明确:驳论文。驳的是“论点”,先全面阐述“不求甚解”的含义,进而提倡虚心的“不求甚解”的读书态度,从而表明自己的观点;又从“会意”角度,列举古人读书的例子,并阐明自己的正确论点:读书在会意,不要死抠字眼,为一个局部而放弃整体;最后又强调了“书必须反复读”的主张。这样通过树立自己正确的观点从而驳倒敌论。

部编版语文九年级下册《短文两篇》教案

4.《不求甚解》一文分析了陶渊明怎样的读书态度,请指出“不求甚解”的两层含义。明确:态度:养成“好读书”的习惯;读书要诀在于“会意”。含义:第一,虚心,书不一定都能读懂;第二,读书方法:不固执一点,而要了解大意。5.《不求甚解》一文是驳论文还是立论文?又是如何驳或者立的?谈一谈你的理解。明确:驳论文。驳的是“论点”,先全面阐述“不求甚解”的含义,进而提倡虚心的“不求甚解”的读书态度,从而表明自己的观点;又从“会意”角度,列举古人读书的例子,并阐明自己的正确论点:读书在会意,不要死抠字眼,为一个局部而放弃整体;最后又强调了“书必须反复读”的主张。这样通过树立自己正确的观点从而驳倒敌论。

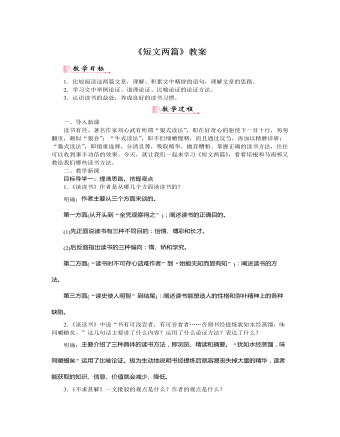

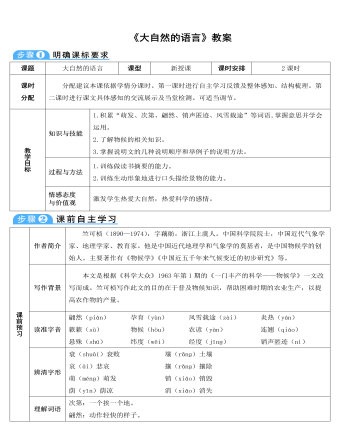

部编版语文八年级下册《大自然的语言》教案

结束这节课,我心里很轻松,因为在以往的教学中学生感觉到:说明文很单调、枯燥不生动。而本节课学生与我配合得非常好,原因是我利用多媒体展示的几幅画面,把学生的注意力都集中在所讲的内容中,并且调动了学生学习的积极性,认为物候现象就在我们的身边,激发学生探索科学奥秘的兴趣,更多地去了解大自然,认识大自然,热爱大自然。在初读课文的时候,我训练了学生的概括能力;在分清举例说明的方法时,让学生明白什么是举例子的说明方法;在细读课文的时候,让学生学习生动地有条理地说明事物的方法,还重点品味第一段的生动语言,在品味说明文语言的准确性时,有日常生活中的例子导入,深入浅出地讲解了说明语言准确性的两点情况。

部编版语文八年级下册《口语交际:应对》教案

【研讨练习】题一:阅读下边的应对案例,简要说明这些名人采用了什么应对技巧。1.孔融十岁的时候就表现出超乎寻常的聪明才智,得到人们的赞许。有一个叫陈的官员却当众不以为然地说:“小时了了(聪明),大未必佳。”孔融立即回应道:“想君小时,必当了了。”2.一名英国女士非常喜欢钱钟书的小说《围城》,于是打电话给钱钟书请求见面。钱钟书对她说:“假如你吃了个鸡蛋觉得不错,何必认识那下蛋的母鸡呢?”3.一个年轻的画家拜访德国著名的画家阿道夫·门采尔,向他诉苦说:“我真不明白,为什么我画一幅画只用一会儿工夫,可卖出去要整整一年。”“请倒过来试试吧,”门采尔认真地说,“要是你花一年的工夫去画它,那么只用一天就准能卖掉它。”________________________________________________________________________________________________________________________________________参考答案:1.针锋相对2.归谬3.自嘲题二:在我们的生活当中,经常会碰到别人有意的嘲讽。阅读下面的情境,机智应对。

《促织》说课稿2020-2021学年统编版高中语文必修下册

蒲松龄(1640——1715)字留仙,一字剑臣,号柳泉居士。山东淄川(今淄博)人。清代小说家,出身于没落地主家庭。天资聪明,学问深厚,十九岁时连中县、府、道三个第一,但此后屡应省试不第,年七十一,始被补上岁贡生,一生忧郁自伤,穷愁潦倒。从二十岁左右开始写作,历时二十余年,创作了文言短篇小说集《聊斋志异》。另有诗、文集《聊斋诗集》、《聊斋文集》。《聊斋志异》是蒲松龄倾力创作的文言短篇小说集。“聊斋”是作者的书斋名。“志异”就是记述花妖狐鬼及其他一些荒诞不经的奇闻轶事。作者巧妙地通过这些离经虚幻的故事,大胆地揭露社会多方面的黑暗现实,赞美了青年男女敢于冲破封建礼教樊篱的精神,抒发了作者自己满腔的“孤愤”。郭沫若曾题蒲松龄故居联:“写鬼写妖,高人一等;刺贪刺虐,入木三分。”老舍题联:“鬼狐有性格,笑骂成文章。”简明而生动地道出了《聊斋志异》的文学特点。

《与妻书》说课稿2020—2021学年统编版高中语文下册

二,教学策略下面从过程设计,教法与学法三方面对教学策略进行分析1、过程设计《PPT呈现,简单说》。2、教法有:探究迁移,角色扮演3、学法有:小组讨论,自主学习,三,教学过程本次课前预习,课中学习,课后练习三个环节。(一)课前准备课前准备环节分前置性学习和课前诊断。前置性学习可通过微课,教材等课程资源,对相关知识进行自学,了解背景,疏通文义,实行小检测。(二)课中学习课中学习环节分自主学习,合作探究,拓展延伸三个步骤。步骤一,自主学习文言实词与虚词的用法及意义,总结规律。步骤二,围绕题目展开,理清文中思路,并品味语言,体悟情感。学生先自由讨论发言,分析品味文中的语言所包含的情感,揣摩人物的心理,说话的语气,然后读出来,大家分享。老师也可以参与,师生共读共赏,最后可以听听名家朗诵音频,进行多向比较鉴赏。

第四周国旗下讲话稿:继承和发扬中国传统文化

尊敬的各位老师,同学们:大家好!。今天,我国旗下讲话的题目是:继承和发扬中华民族传统文化。“中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?”在刚刚过去的中秋节里,我们要收获的不仅仅是美味的月饼,更重要的是从中获取的我国的传统文化,作为新一代的社会主义接班人,这无疑是我们的重任。中秋节是一个传统节日,它的历史悠久同其他传统节日一样,经历了富有中国传统文化色彩演绎的辉煌路程。早在《周礼》一书中就出现了“中秋”一词,这个节日蕴涵的丰富民族文化,更给我们留下了一份宝贵的精神文化遗产。“每逢佳节倍思亲。”对于一个传统的团圆日子,中秋节更是要一家人团聚在一起,赏月,谈笑。因此才在这样一个节日,发扬敬老孝亲,感恩父母的美德,也应该是中秋文化的范畴。中秋又是一个充满诗意的节日。古往今来,关于中秋的诗词数不胜数,无数文人墨客在中秋留下了千古名篇,给中秋赋予了一种唯美的浪漫色彩,这也是我国的传统文化。而对于我们中华儿女来说,今年的中秋月格外圆。天宫二号在这天夜里半月升空,开始它探索天宇的征途。

端午节国旗下讲话稿:传承中华文化

各位领导、各位老师、同学们,大家早上好!后天就是五月初五,也就是我国的传统佳节——端午节,关于它的来历,民间流传的大约有四、五种说法,但迄今为止,影响最广的是纪念屈原说,我想不少同学都有一些了解,老师再简单介绍一下它的来历。据《史记》记载,战国末期楚国大臣屈原,他倡导举贤授能,富国强兵,联齐抗秦,却遭到其他贵族的反对和排挤,屈原被迫离职,还被赶出都城。他在流放期间,写下了《离骚》、《天问》、《九歌》等忧国忧民的不朽诗篇,后来,秦军攻破楚国都城,屈原眼看着国破家亡,百姓流离失所,悲愤之下,于五月初五,写下绝笔《怀沙》后,投汨罗江而死,楚国百姓得知消息后,划船拯救,将饭团等食物投入江中,希望鱼吃饱了,不要吃掉屈原,以后,每年的五月初五被定为端午节,端即是"初"的意思,人们也以吃粽子,喝黄酒来纪念屈原。也许,这古老的传说你早已听过无数遍,今天也无法让我们非常感动,但是,一度炒得沸沸扬扬的中韩端午节"申遗"之争恍如昨日刚发生的事,最后以韩国成功申请为"人类传说及无形遗产"而告终。虽然专家称"人类传说及无形遗产"是全人类共享的,我们的文化传统被别国认同,并非坏事。

XX年中秋节国旗下讲话稿优秀范文篇

大家早上好!今天,是个特殊的日子。在这金秋送爽的九月,我们又迎来了一年一度的中秋节,又将欣赏到皓月当空的美景,当我们仰望苍穹时,脑海中定会浮现起那优美的诗句:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”。是啊,人生有诸多事情难以两全,多少在外求学和工作的人们,为了自己的理想,此时不能回到亲人身边。正所谓,“每逢佳节倍思亲。”中秋节一直被人们喻为最具有人情味,最富有诗情画意的节日,而这一天天上的月亮又分外明亮,分外的圆,所以又叫团圆节。中秋赏月,民间一直流传着多个不同的传说和美丽的神话故事,当然最为人们熟悉的是《嫦娥奔月》了。在多民族的我国,有二十多个民族也在欢庆中秋节,虽然庆祝方式各异,但其寓意,也都是在祁求国泰民安,丰衣足食,团团圆圆,平平安安。所以这天都以月饼作为礼物,亲友间互相赠送,以取团圆之意。团圆节也让我们更加深切盼望海峡两岸同胞们早日团圆,祖国的统一大业早日实现。

部编版二年级语文下册全册教案及教学反思

在入情入境中诵读成韵 1.配乐范读,想象画面: (1)学生边看插图边听老师配乐朗读,想象诗中所描绘的画面。 (2)学生自由交流想象中的画面,老师激励小结。 预设:山坡上的小草发芽了,嫩绿嫩绿的。黄莺在空中飞来飞去。河堤旁的柳条发芽了,几个下朋友放学回来,趁着东风,赶忙放起了风筝…… 2.借助插图,启发想象:黄莺一边飞一边干什么?(叽叽喳喳地叫)它好像在说什么? 再次启发想象:春风轻轻地吹来,柳条会怎样呢?(轻轻摆动,好像在跳舞陶醉在了美丽的春色里……) 诗人高鼎看到这样的景致写下了这样的诗句:出示“草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟”。(学生齐读) 让我们想象着春天的美丽景色,有滋有味地诵读。学生练读、指名读、引读。 3.联系生活,换位体验,:在这样美妙的春光里,沐浴着和煦的春风,(出示儿童放纸鸢图片)孩子们放起风筝,你们放过风筝吗?你放风筝时是怎样的心情?(学生自由发言)

人教部编版七年级下册语文邓稼先教案

语文新课标要求我们“在通读课文的基础上,理清思路,理解主要内容”。本文运用小标题来连缀全文,在教学过程中,有意识地引导学生结合小标题来理清文章结构,明确层次关系,进而轻松把握内容。本教学设计的各个环节始终抓住“理解人物精神品质”这一主线,环环相扣。从导入开始,就有意识地引导学生对人物形象有一个初步的把握;然后通过梳理事件、语言对人物的品格有一个较完整的认识;接下来通过研读课文关键语段,了解文中引文的作用,对人物精神品质的感悟更进一步深化;最后通过揣摩含义深刻的语句,来深刻感悟人物的崇高品格。此教学设计各环节由浅入深,逐层推进,符合初中生的一般认知规律,可操作性较强。背景链接本文选自1993年8月21日《人民日报》,有改动。邓稼先和杨振宁是有着50年友谊的同学。邓稼先为中国核武器事业的发展做出了重大贡献。

人教部编版语文八年级下册《马说》教案

【设计意图】本环节引导学生走进文本,通过分析千里马的形象,勾连写作背景来了解文章寓意。从而更加深入地理解作者的思想感情。五、总结存储1.教师总结《马说》是经典名篇,文章篇幅短小,仅151字,言简意赅,但引人深思,是“神完气足”之作。韩愈“不平则鸣”的呐喊,是对社会现实的反思,也是一种对于人的生存状态的关怀,是中华优秀传统文化中一笔宝贵的精神财富。2.布置作业在我国封建社会,人才一旦没有得到统治者的赏识,就会被埋没,甚至终生不能施展抱负。我们生活在“海阔凭鱼跃,天高任鸟飞”的时代,只要你有才就一定能有所作为。“千里之行,始于足下。”让我们从现在开始练就本领,以备“千里之行”。课下请同学们以《世有千里马,然后有伯乐》为题,写一篇不少于600字的随笔。

人教部编版语文八年级下册《礼记》二则教案

预设 (1)“大道”可以理解为治理社会的最高准则。“大同”指儒家的理想社会或人类社会的最高阶段。“大道之行也”是指执政者施行“大道”,老百姓便可以生活在安定和平的大同社会。(2)天下为公;选贤与能,讲信修睦。(3)“大同”社会是以“五帝之世”的传闻为依据,经过加工提炼而后构想出来的一个理想社会的模式。意在建立一个合理的社会,以消除现实社会中的黑暗现象和不合理的地方。3.拓展延伸师:你认为这种理想社会在当时实现了吗?如何理解这种思想?(生交流讨论,师引导)预设 “谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作”是一种和平安定的局面,是对“大同”社会的一个总结,这个理想在当时并没有实现,因为小生产的物质基础不足以支撑“大同”社会的运转,还有搞阴谋、盗窃财物和作乱等奸邪之事。这种理想在当时虽不能实现,但它具有积极意义,是我们的精神财富。

人教部编版语文八年级下册《诗经》二首教案

1.《蒹葭》中的“伊人”究竟为何人?长期以来,人们对《蒹葭》主题的解读众说纷纭,莫衷一是,直接导致了对诗中“伊人”形象有多重理解。持“爱情说”者,认为“伊人”是意中人;持“政治说”者,认为“伊人”是贤能之人;持“理想说”者,认为“伊人”象征着理想。其实,无论“伊人”是何人,指的是什么,诗歌中的主人公都是经历了许多波折,一直苦苦追寻着“伊人”。这其实体现了一种深刻的人生意义,美好的事物总是可望难即的,不管最后主人公是否寻得“伊人”,这追寻过程本身就具有极大的意义。2.《关雎》和《蒹葭》在内容情感和表现形式上有什么异同?相同点:《关雎》和《蒹葭》都属于《诗经》中的“国风”,都是当时的民歌;都运用了“兴”的手法,借景抒情,托物寄意;都大量使用重章叠句的艺术形式,反复咏唱;在语言形式上大多四言一句,二二拍,一般隔句用韵,但并不拘泥,而是富于变化;都使用了双声叠韵词,富于声韵美。

人教部编版语文八年级下册安塞腰鼓教案

2.反复诵读,体验感悟(1)学生选择喜欢的语段自由诵读。(2)小组内互相听读,分享体悟和收获:激荡的生命、磅礴的力量与阳刚之美……结束语:作者笔下,多短句,简洁有力、脆生响亮;多排比,既有句内的排比,又有句子之间、段落之间的排比,还能连段而下,交错互出;即使不单独直接描写腰鼓释放的磅礴能量,也从人的感觉、人的联想和群山、大地等周围环境的回响上,多方位地渲染着它的奇特效应;自始至终采用行进的、动态的描写,使人的动作与腰鼓的声响,在共时态中互激互融,合而为一,从艺术上组成一个表现着生命之源和力量之泉的整体。这一切形式上的追求,在文章中造成了一种快速跃动的节奏、炽热灼人的氛围、排山倒海般的气势,恰与作者所要歌之颂之的人的生命力量相辅相契。这感染力不仅源自安塞腰鼓本身的艺术风采,更是作者综合运用各种修辞、技巧表达出的文字魅力!

人教部编版语文八年级下册大雁归来教案

2.明确顺序,整合信息(1)根据文章描写的大雁归来的旅程,可以看出本文是按什么说明顺序来写的?提示:抓住时间词、空间词、事物的发展变化的语句来理清结构,判断说明顺序。预设 本文大致是按时间顺序来写的。(2)大雁的行为是如此丰富,作者的观察是这样细致,请同学们分别按不同角度把找到的有关大雁行为的信息分类,看看能发现什么。自读任务二将找到的有关大雁行为的信息,按旅程远近、栖息地、组队、觅食、“集会”与鸣叫等进行分类整理。整理后,你发现了什么?(小组任选一个方面,分类整理,全班交流)预设 示例:旅程远近——直线飞行200英里——坚强、守信;栖息地——沼泽地、池塘边——充满灵性;组队、觅食、“集会”与鸣叫等——具有团结精神,互相关爱。【设计意图】本环节学生自主阅读,获取信息,把握文章写作的顺序;然后整合归纳信息,进而激发学生探讨大雁的兴趣,为后面深入阅读做铺垫。

人教部编版语文八年级下册灯笼教案

(2)化用古诗文:“雪夜驰马,荒郊店宿,每每令人忘路之远近。”(化用陶渊明《桃花源记》中的“忘路之远近”)“最壮的是塞外点兵,吹角连营,夜深星阑时候,将军在挑灯看剑……”(化用辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》中的“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵”)点拨:吴伯箫认为美文是“诗与散文中间的桥”。他早期的文章善于神思飞接今古,挟着传统文赋的神韵,有着强化历史的厚重感和文化意蕴。语言精美,诗意深沉。结束语:吴伯箫的文章很少直抒胸臆,大多采用叙事、抒情、描写、议论融为一体的手法,陈情于事、寓景以情,以散文的笔法行文,自由随意。本文从多方面选材,以灯笼为线索,以小见大,语言自然朴素、清新练达,既朴实平易又生动传神,娓娓而谈,侃侃而论,由生活经历和思亲念乡的个人情感升华为家国情怀,有着无穷的艺术魅力,是我们学写散文的典范。

人教部编版语文八年级下册核舟记教案

《核舟记》是一篇说明性质的文言文,作者在完整而深刻地理解雕刻艺术构思的基础上,合理安排材料,运用简练生动的文字再现了“核舟”的形象。本课教学设计,注重学生自主学习、自主探究、自主拓展,教师予以有效指导。教学中的各个环节环环相扣,思路清晰。在自主学习的过程中,掌握文章的基本内容;在合作学习的过程中,完成文言知识卡片的归纳整理;在探究学习的过程中,通过“找一找”“品一品”两个环节,让学生深入到文本中进行赏析,感知核舟的奇巧,感悟雕刻者技艺的精巧和构思的精妙,学习作者行文的巧妙,体会到文章语言的简洁、准确和生动;在布置作业环节,联系课堂内外,有拓展延伸的阅读,有学以致用的练笔。整个教学设计适应了学生各种能力的发展需要,提高了学生的语文素养。疑难探究《核舟记》一般被视为说明文,但文中包含了大量的描写。对此应该如何理解?首先,说明文是今天我们按照记叙文、说明文、议论文三大文体分类为之做出的界定,而古人的文体分类中并无“说明文”一类,《核舟记》这种记物之文和记游、记亭台楼阁之文都属于“杂记”。

人教部编版语文八年级下册回延安教案

本环节通过引导学生分析诗中富有地方色彩的词句和比兴、拟人、夸张等修辞手法运用的效果,并归纳出本诗与“信天游”的异同,让学生去发现本诗的“生活气息和乡土美感”。三、总结存储1.教师小结《回延安》采用了“信天游”形式,运用了多种修辞手法,读起来让人激情澎湃。诗人以赤子之心歌颂了养育一代革命者的延安精神,从中我们感受到了诗人跳动着的脉搏——对“母亲”延安的那份永不泯灭的真情。全诗除了真切的情感构成了诗的辐射源外,诗人对陕北风土人情的意象组合描写,更增添了作品的生活气息和乡土美感。2.布置作业(1)完成教材P15“积累拓展”六。(2)记录家乡的特色并仿写。“百里不同风,千里不同俗”,你的家乡有怎样的文化特色?问问你的祖辈、父辈,试搜集、记录几个具有家乡地方特色的语言、民俗、景或物的例子,并尝试运用这些富有地方特色的内容写几行诗表达对家乡、对家人的情感。

人教部编版语文八年级下册桃花源记教案

预设 不知走了多久,就在身心俱疲之际,眼前忽然出现一片仙境。清澈的溪流蜿蜒流动,与溪石相撞,发出清脆的声响。沿着溪流走上几百步,两岸仍是一片片茂密的桃花林,晴空下,桃枝交错,纷纷扰扰;桃花缤纷迷离,似红云,似粉霞。而桃林地面上则青草葱茏,就连路过的清风也沾上桃香,惹下了一场桃花雨。只见那些花瓣调皮地在空中起舞,最后或落在岸上,与青草私语,或落于溪中,随流水旅行……设问2:看到这样一片美丽而又奇特的桃花林,渔人又有什么感受呢?预设 “忽逢”一词体现了渔人的惊喜之情。“渔人甚异之,复前行,欲穷其林”,体现了渔人十分好奇,急切地想探寻桃花林的心理。(2)在朗读中感受美。(教师指导学生在朗读中感受桃林之美和渔人之惊喜。)朗读指导:“忽逢”要读出惊喜,速度稍快,“数百步”三字要强调重读,以体现桃林的范围之广。“中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷”要以“二二”的节奏断开,但前后之间要语气贯连,读得似断实连,语速要稍慢,将一幅幅画面徐徐呈现出来,就像放电影一般,以体现渔人此刻的痴迷沉醉之情。