-

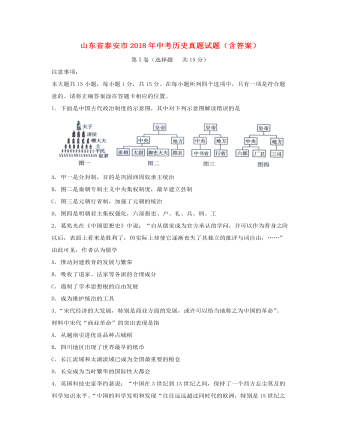

山东省临沂市2016年中考历史真题试题(含答案)

材料一 2016年4月24日,“华光礁1号沉船特展”在南京博物院开展,吸引了众多观众前来参观。“华光礁1号”是我国考古工作者在西沙群岛的远海地区发现的第一艘古船.该船是一艘南宋商船,800多年前在航行到西沙华光礁时不幸触礁沉没。——摘编自2016年4月25日人民网材料二 据考证,“华光礁1号”当时是从福建泉州港出发,船货均为南宋外销瓷器,最终在西沙群岛沉没。这意味着,沉船行驶在向西的“海上丝绸之路”航线上,前往东南亚甚至更远的地方。专家认为,“华光礁1号”古沉船遗址及出土文物,记载着古代中国与周边国家友好往来的历史,标志着中国人开创了“全球经济一体化”的先河,促进了世界文明的发展。——摘编自2016年4月25日中国新闻网(1)根据材料写出这艘“商船”原定的航行路线。(2分)当时这艘船使用的先进导航工具应该是什么?(2分)(2)结合图9与相关内容,指出这艘沉船的出土文物主要是什么物品?(1分)请写出这些物品的著名产地之一。(1分)当时政府在港口设立的外贸管理部门是什么?(2分)(3)材料中的“海上丝调之路”最早开辟于哪个朝代?(2分)这条航线的开辟有何重大历史意义?(2分)

四川省成都市2016年中考历史真题试题(含解析)

材料二 20世纪80年代初,大陆的统一观已经有了创新性的发展,不完全要求绝对的“政治上的服从”和制度上的一致,首创了一个国家中允许存在不同社会制度的理论。这一理论在香港和澳门获得了成功的实践。——据许士铃《国家统一是中华民族历史形成的国家观》⑵材料二中,大陆首创的“一个国家中允许存在不同社会制度的理论”是指什么(2分)分析这一理论提出的依据(2分)。

四川省成都市2016年中考历史真题试题(含答案)

材料二 20世纪80年代初,大陆的统一观已经有了创新性的发展,不完全要求绝对的“政治上的服从”和制度上的一致,首创了一个国家中允许存在不同社会制度的理论。这一理论在香港和澳门获得了成功的实践。——据许士铃《国家统一是中华民族历史形成的国家观》⑵材料二中,大陆首创的“一个国家中允许存在不同社会制度的理论”是指什么(2分)分析这一理论提出的依据(2分)。 材料三 1861年2月4日,美国南部诸州退出联邦,成立南部同盟政权,定名为“美利坚诸州同盟”。3月1日,又通过了永久宪法。——据李龙、魏腊云《<中国反分裂国家法>与美国<反脱离联邦法>的比较研究》(3)材料三反映了什么历史现象(2分)?对此,美国联邦政府采取了哪些应对措施(3分)

贵州省贵阳市2018年中考历史真题试题(含答案)

材料一:李鸿章说:“外国利器强兵,百倍中国,内则狎①处辇毂之下②,外则布满江湖之间”,“外国猖獗至此,不亟亟③焉求富强,中国将何以自立耶!”他认为“目前之患在内寇,长久之患在西人。”——《李文忠公全书?明僚函稿》【注释】①狎:轻慢,轻侮;拥挤。②辇毂之下:京都的代称。③亟亟:急迫。材料二:“能变则全,不变则亡;全变则强,小变仍亡。”这段话出自康有为的《上清帝第六书》,代表了维新派的共识。最后两句,批评了惨淡经营30年的洋务运动;同时,又说明了近代社会演变过程中的质、量、度。洋务运动带来的小变并不是坏东西,但那不过是一种量变。与这种“小变”不同的,是全变。--陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》材料三:历史理解:即从历史发展的视野中理解历史的变化与延续、继承与发展。对历史事件的发生、进程、结果、性质及影响等,对历史人物的言行、贡献、历史地位等,对历史现象的出现、状态、波及、后果等的认识,都需要将其放在历史条件中进行具体的考察,这样才能对历史作出正确、客观、辩证的认识。(1)根据材料一并结合所学知识,举出一例外国“狎处辇毂之下”的罪行,并说出李鸿章认为“外国猖獗”的原因是什么。

湖北省黄冈市2018年中考历史真题试题(含解析)

材料二秦统一后,权力集中成为其政权的基本特征,国家一切事物最后都由皇帝裁决。西汉时,相权的膨胀导致汉武帝以后的中央官僚机构形成内外朝两个系统,便于解决皇权与相权的矛盾。宋朝改革以“分权制衡”为原则,加强对官僚机构的控制,最终缓解了相权对皇权的成胁,从而为统一、稳定的政治局面和经济文化的高度发展创造了良好的条件。朱元璋本着皇帝集权、官员分权的原则进行自上而下的官制改革,并且扩充监察机构(清朝时军机处机构简单,人员精干,外界干扰少,办事效率高。——摘编自人民出版社《历文学习新视野新知识》材料三中国古代行政改革是调然内部体制和整个王朝的结构,重新进行权力配置,并调整中央与地方、帝王与臣民(皇权与相权)之间关系的过程。有效实现国家意志所决定的政府目标,是古代行政管理的根本任务。古代帝王进行了无数次的改革,但最终的目的是为了实现其统治目标。纵观历史,我国古代行政改革主要致力于精减机构;提高行政领导决策能力,完善指挥监督系统和层层负责制;明确划分机构内各部门之间、各个职位之间的职责权限;简化行政工作程序,提高办事效率;改革、完善监察制度。——摘编自《中国古代行政改革概要》根据材料,结合中国古代史的相关知识,围绕中国古代行政改革(或中央机构改革)自行拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出论题阐述须史论结合。)

湖北省荆州市2018年中考历史真题试题(含答案)

材料一 1905年,清政府决定修建京张铁路,任命詹天佑为总工程师。外国报纸宣称:“中国能开凿关沟段(京张铁路的难点)之工程师尚未诞生于世!”詹天佑毅然承担了这项具有国际影响的筑路工程,他经常勉励工程人员:“全世界的眼睛都在望着我们,必须成功!”詹天佑不畏艰险,实地考察勘测,设计出“人”字形路轨。确保了行车安全。1909年,京张铁路全线通车,这是中国人自行设计和施工的第一条铁路干线。材料二 詹天佑还先后从事川汉、粤汉等铁路的修筑。詹天佑说:“莽莽神州,岂长贫弱?日富、日强,首赖工学。”他发起组织“中华工程师会”,为培养中国工程技术人员而不懈努力。詹天佑亲自编撰出版《京张铁路工程纪略》、《告青年工学蒙》等论著,这些著作在中国工程技术界产生了重要影响。 (1)根据上述材料回答:詹天佑为中国铁路工程技术的发展作出了哪些贡献?(4分。回答2点) (2)根据上述材料并结合所学知识回答:詹天佑身上具有哪些值得我们学习的优秀品质?(3分。回答2点)

江苏省盐城市2018年中考历史真题试题(含答案)

21.经济活动是人类历史发展的一条主线。阅读材料,回答问题。材料一 “冉耕宇伯牛”“司马耕字子牛。” ——司马迁《史记·仲尼弟子传》材料二 “商君治秦,法令至行,公平无私……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。” ——《战国策·秦策》材料三 “时海内大乱……中国士民避乱者多南渡江。”——司马光《资治通鉴》卷八十七《晋纪九》(1)材料一人名中蕴含了丰富的时代信息,据此你可以推论春秋时期农业生产领域出现了什么新现象?(1分)这一现象引发了急剧的社会变革,由此导致了当时思想领域怎样的局面?(1分)(2)据材料二并结合所学知识分析“商君治秦”的历史作用。(2分)(3)材料三反映了西晋末年怎样的历史现象?(1分)该现象对我国以后的经济格局产生了怎样的影响?(1分)(4)综合上述材料,分析影响中国古代经济发展的主要因素。(2分)

湖南省衡阳市2018年中考历史真题试题(含解析)

材料一 郑和携带大量金银、钱等作为賞赐,输入的物品多为象牙、香料、球宝等奢侈品,这种贸易不是出于商业目的,不仅对国计民生无补,反而大大消耗了国力。郑和每到一处,还往往以大国身份,无偿予当地许多丝织品、瓷器、铜器、铁器等,也不利于经济上的发展。——摘自岳麓版《教学参考书)七年下册194页(1)郑和下西洋是中国古代海外贸易的重大事件,郑和下西洋最远到达哪里?从材料可见,这种贸易是朝贡贸易,即外国向中国进贡特产,中国对外国进行赏赐。材料讲了这种贸易的哪些弊端?(4分)

湖南省娄底市2018年中考历史真题试题(含解析)

材料一:李白在《古风》组诗中赞曰:“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”《史记?秦始皇本纪》载:“一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。”(1)李白诗中赞颂了秦王的哪一历史功绩?材料表明秦始皇采取了哪些措施?材料二:唐太宗进一步完善了三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序。针对当时“民少吏多”的情况,命房玄龄等精简中央机构,将中央文武官员由2000多人减为643人;把全国划分为10道,将州、县合并为358个和1551个。杜甫《忆昔》诗云:“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。(2)材料所述唐太宗采取的措施有何目的?杜甫诗中描述的是哪一盛世状况?

湖南省永州市2018年中考历史真题试题(含解析)

材料一:洋务新政(洋务运动)的主要目的是“强兵”…,但这里活动内容的实效的意义已远远超出了洋务派主观目的范围,其最大的意义并不是产生了“强兵”的效用,而是在古老的封建主义的“体”上撕开一道口子,开动了现代化(注:现代化即近代化)这辆列车-----张海鹏《近代中国历史进程概说》材料二:从清政府自身的角度看,洋务运动是一场自救运动。…….从社会发展的角度看,洋务动则是一次较低层次的近代化运动。即使它自身有很多弊病,但作为中国近代化的最早尝试,它深刻动摇了传统农业社会的经济结构。….这也意味着长期适用于农业社会和自然经济的中国传统文化,必须努力适应刚刚起步不久的资本主义工业社会和商品经济的要求。----张岂之《中国历史十五讲》(1)列举洋务派的主要代表人物。(至少两个)(2)根据材料一、二并结合所学知识,以“对洋务运动的评价”为主题,写一篇历史小论文(要求:标题自拟,观点明确,论据充分,语言通顺,不少于150字)。

江苏省常州市2018年中考历史真题试题(含解析)

15. 阅读下列材料:材料一三代时期,理想中的天下是一个以华夏为中心的政治共同体。春秋时期,华夏大地上出现了多个政治实体并存的格局,身处乱象时代的孔子并未动摇对“天下共主”的追求,而是在规划井指点着中国历史如何重新通向大一统。——摘编自闾小波《共识依赖:中华政治共识之传承与更张》材料二追始皇吞并六国,统一宇内,统治时期虽极短促,于“古人之道法,无不革除,后世之治术,悉已创导。”——摘编自王亚南《中国官僚政治研究》材料三清代的雍正皇帝曾说,“中国之一统,始于秦。塞外之一统,始于元,而极盛于我朝”。——摘编自刘晓东《“华夷一家”与新的“大一统”)请回答: (1)据材料一并结合所学知识,指出“三代”是哪三代?身处乱象时代的孔子提出的政治主张及其政治目的分别是什么? (2)材料二中的“始皇”是谁?结合所学知识,说明该材料反映的历史事件及其影响。

江苏省南京市2018年中考历史真题试题(含答案)

26、阅读下列材料材料一 七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。未、耜的出现和普遍使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展。……内部大小血缘集体之间以及个人之间,关系平等和睦。——《简明中国历史读本》材料二 在郭家庄发掘160号商代,出土青铜礼器40件,……器表均有精美的纹饰和族微文字,还有28件青铜乐器和生产工具,220件青铜共器和900多枚铜镞,……墓主人可能是地位较高的武将。——《新中国考古五十年》材料三《吕氏春秋》指出:“公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所迟也。”所谓“公作”,就是指奴隶在井田上的集体耕作,“分地”则是指封建制度下的程佃制。反映了没落的奴隶制与新发展起来的封建制之间的鲜明对比。——《中国古代史》请回答:(1)据材料一,列举农业“有了很大发展”的表现。结合所学知识,举一例说明河姆渡原始居民的“精神生活”得到了发展。(3分)(2)据材料二,从商代墓出土文物中可以归纳出当时的哪些历史信息?(3分)

江苏省盐城市2018年中考历史真题试题(含解析)

21. 经济活动是人类历史发展的一条主线。阅读材料,回答问题。材料一 “冉耕字伯牛”“司马耕字子牛。” ——司马迁《史记·仲尼弟子传》材料二 “商君治秦,法令至行,公平无私……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。” ——《战国策·秦策》材料三 “时海内大乱……中国士民避乱者多南渡江。”——司马光《资治通鉴》卷八十七《晋纪九》(1)材料一人名中蕴含了丰富的时代信息,据此你可以推论春秋时期农业生产领域出现了什么新现象?这一现象引发了急剧的社会变革,由此导致了当时思想领域怎样的局面?(2)据材料二并结合所学知识分析“商君治秦”的历史作用。(3)材料三反映了西晋末年怎样的历史现象?该现象对我国以后的经济格局产生了怎样的影响?(4)综合上述材料,分析影响中国古代经济发展的主要因素。

山东省菏泽市2018年中考历史真题试题(含解析)

(1)分别列出材料一中三个时期为丝绸之路发展做出突出贡献的一个代表人物。材料二海上丝绸之路最早可追溯至汉代,唐中后期,陆上丝绸之路因战乱受阻加之同时朝中国经济重心已向南方转移,……海路便取代陆路成为中外贸易主通道。海上丝绸之路在宋朝达到空前繁盛,明朝海禁后衰落。——《海上丝绸之路》(2)依据材料二,写出唐中后期海路成为中外贸易主通道的原因。宋朝政府设立专门管理海外贸易的机构是什么?(3)比较图7和图9,两个时期的对外交通路线有什么变化?依据所学知识概述丝绸之路的重要作用。材料三“一带一路”建设增进了沿线各国人民的人文交流与文明互鉴,目前(2017年),已得到100多个国家和国际组织响应和支持,与我国签订了近50份政府间合作协议及70多份国际组织合作协议。——摘自新华网(4)依据材料三回答,我国“一带一路”战略有什么作用?综合以上材料及所学知识,概括说明古今中国对外交往的共同之处。

山东省威海市2018年中考历史真题试题(含答案)

【活动二】读齐鲁历史,晓儒学发展作为齐鲁文化核心的儒学产生于春秋时期的鲁国,由孔子开创,孟子等继往开来,秦始皇统一天下后,儒学崇尚仁义的思想观点并不被秦始皇所重视,反而制造了“焚书坑儒”的文化劫难。汉武帝在位时采纳儒生董仲舒的建议,最终莫定了儒学的正统地位。(2)依据上述材料并结合所学知识回答,“儒学”的核心思想是什十么?汉武帝采纳了董仲舒的什么建议“最终奠定了儒学的正统地位”?

山东省青岛市2018年中考历史真题试题(含解析)

材料一吴起在楚,商鞅在秦,亦严行以军功代贵族之新法……以前是贵族任战士,现在是战士为贵族。农民军队之配练与井田制之废弃,为新军国图谋富强之两要端,而即以促进宗法封建贵族之崩溃。﹣﹣钱穆《国史大纲》材料二 孝文明知鲜卑游牧故习,万不足统治中华,又兼自身深受汉化熏染,实对汉文化衷心欣慕,乃努力要将一个塞北游牧的民族,一气呵熟,使其整体的汉化。﹣﹣钱穆《国史大纲》

山东省泰安市2018年中考历史真题试题(含答案)

【古代篇】材料一 春秋以前,土地属于国家所有。春秋以来,由于铁农具和牛耕的使用和推广,大量荒地被开垦出来,一些奴隶主将新开垦出来的田地变成私产并出租……----摘自人教版教材《中国历史》(七年级上册)(1)面对上述变化,商鞅在变法时采取了怎样的措施?(1分)材料二 元世祖即位之初就发布诏令:"国以民为本,民以求食为本,衣食以农桑为本。”---《元史·食货志》(2)材料中的诏令表明了元世祖治理国家的什么态度?(1分)元世祖为此采取了哪些具体的措施?(1分)

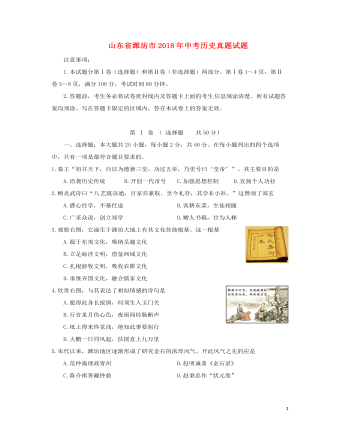

山东省潍坊市2018年中考历史真题试题(含答案)

文化符号一:青铜器鼎最初作为食物器皿,逐渐演化为重要的祭祀礼器,直到成为家国宝器。西周时期的用鼎制度规定:天子九鼎,诸侯七,卿大夫五,士三。春秋战国时期,风气大开,思想活跃,鼎的纹饰更加简练舒朗,神兽形象纷纷登场,宴饮、征战等纹饰明显增多。——据CCTV-10《百家讲坛》(1)材料反映了哪些重大史实?试举一例。(2分) 鼎在我国历史上有何象征意义?(2分)

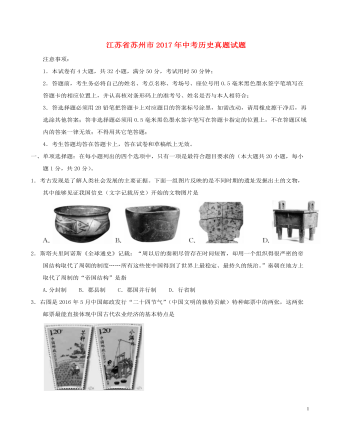

江苏省苏州市2017年中考历史真题试题(含答案)

材料一 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出。齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。——唐·杜甫《忆昔》材料二 唐朝户数在639年(唐太宗贞观13年)达300万户,705年有615万户,740年(唐玄宗开元28年)为841万户,754年有918万户。——冻国栋《中国人口史》(第二卷)

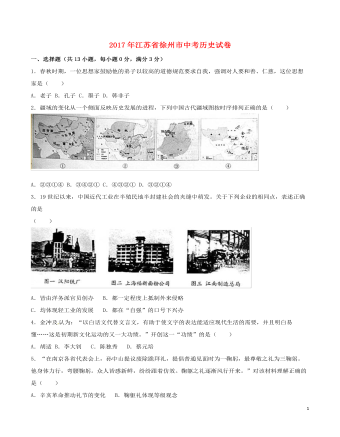

江苏省徐州市2017年中考历史真题试题(含解析)

材料一 参加对中国出兵的有英、俄、法、美、日、德、奥等国……世界上所有帝国主义国家联合起来,共同向一个落后国家发动战争,在历史上还是第一次。﹣﹣金冲及《二十世纪中国史纲》(1)材料一中,英、美等国发动战争的直接目的是什么?美国通过这场战争在军事上获得了什么特权?【20世纪40年代】材料二 1943年美国的对华政策是:“对中国我们有两个目标。第一是有效的联合作战。第二是承认和树立中国为主要大国,在战时和战后与西方三大盟国俄、英、美并驾齐驱,这既是为了准备一个战后组织,也是为了在东方建立稳定和繁荣。”﹣﹣《科德尔?赫尔回忆录》(2)哪一文件的签署推动中、美两国“联合作战”?美国承认中国为“主要大国”是基于中国对世界作出什么贡献?写出“战后组织”的名称。