-

北师大初中数学八年级上册认识二元一次方程组1教案

小刘同学用10元钱购买两种不同的贺卡共8张,单价分别是1元与2元.设1元的贺卡为x张,2元的贺卡为y张,那么x,y所适合的一个方程组是()A.x+y2=10,x+y=8 B.x2+y10=8,x+2y=10C.x+y=10,x+2y=8 D.x+y=8,x+2y=10解析:根据题意可得到两个相等关系:(1)1元贺卡张数+2元贺卡张数=8(张);(2)1元贺卡钱数+2元贺卡钱数=10(元).设1元的贺卡为x张,2元的贺卡为y张,可列方程组为x+y=8,x+2y=10.故选D.方法总结:要判断哪个方程组符合题意,可从题目中找出两个相等关系,然后代入未知数,即可得到方程组,进而得到正确答案.三、板书设计二元一次方程组二元一次方程及其解的定义二元一次方程组及其解的定义列二元一次方程组通过自主探究和合作交流,建立二元一次方程的数学模型,学会逐步掌握基本的数学知识和方法,形成良好的数学思维习惯和应用意识,提高解决问题的能力,感受数学创造的乐趣,增进学好数学的信心,增加对数学较全面的体验和理解.

北师大初中数学八年级上册验证勾股定理2教案

意图:(1)介绍与勾股定理有关的历史,激发学生的爱国热情;(2)学生加强了对数学史的了解,培养学习数学的兴趣;(3)通过让部分学生搜集材料,展示材料,既让学生得到充分的锻炼,同时也活跃了课堂气氛.效果:学生热情高涨,对勾股定理的历史充满了浓厚的兴趣,同时也为中国古代数学的成就感到自豪.也有同学提出:当代中国数学成就不够强,还应发奋努力.有同学能意识这一点,这让我喜出望外.第六环节: 回顾反思 提炼升华内容:教师提问:通过这节课的学习,你有什么样的收获?师生共同畅谈收获.目的:(1)归纳出本节课的知识要点,数形结合的思想方法;(2)教师了解学生对本节课的感受并进行总结;(3)培养学生的归纳概括能力.效果:由于这节课自始至终都注意了调动学生学习的积极性,所以学生谈的收获很多,包括利用拼图验证勾股定理中蕴含的数形结合思想,学生对勾股定理的历史的感悟及对勾股定理应用的认识等等.

北师大初中数学八年级上册一定是直角三角形吗1教案

方法总结:利用三角形三边的数量关系来判定直角三角形,从而推出两线的垂直关系.探究点二:勾股数下列几组数中是勾股数的是________(填序号).①32,42,52;②9,40,41;③13,14,15;④0.9,1.2,1.5.解析:第①组不符合勾股数的定义,不是勾股数;第③④组不是正整数,不是勾股数;只有第②组的9,40,41是勾股数.故填②.方法总结:判断勾股数的方法:必须满足两个条件:一要符合等式a2+b2=c2;二要都是正整数.三、板书设计勾股定理的逆定理: 如果一个三角形的三边长a,b,c满足a2+b2=c2,那么这个三角形是直角三角形.勾股数:满足a2+b2=c2的三个正整数,称为勾股数.经历一般规律的探索过程,发展学生的抽象思维能力、归纳能力.体验生活中数学的应用价值,感受数学与人类生活的密切联系,激发学生学数学、用数学的兴趣.

北师大初中八年级数学下册分式的基本性质教案

【类型二】 分式的约分约分:(1)-5a5bc325a3bc4;(2)x2-2xyx3-4x2y+4xy2.解析:先找分子、分母的公因式,然后根据分式的基本性质把公因式约去.解:(1)-5a5bc325a3bc4=5a3bc3(-a2)5a3bc3·5c=-a25c;(2)x2-2xyx3-4x2y+4xy2=x(x-2y)x(x-2y)2=1x-2y.方法总结:约分的步骤;(1)找公因式.当分子、分母是多项式时应先分解因式;(2)约去分子、分母的公因式.三、板书设计1.分式的基本性质:分式的分子与分母都乘以(或除以)同一个不为零的整式,分式的值不变.2.符号法则:分式的分子、分母及分式本身,任意改变其中两个符号,分式的值不变;若只改变其中一个符号或三个全变号,则分式的值变成原分式值的相反数.本节课的流程比较顺畅,先探究分式的基本性质,然后顺势探究分式变号法则.在每个活动中,都设计了具有启发性的问题,对各个知识点进行分析、归纳总结、例题示范、方法指导和变式练习.一步一步的来完成既定目标.整个学习过程轻松、愉快、和谐、高效.

北师大初中数学九年级上册反比例函数的性质1教案

如图,四边形OABC是边长为1的正方形,反比例函数y=kx的图象经过点B(x0,y0),则k的值为.解析:∵四边形OABC是边长为1的正方形,∴它的面积为1,且BA⊥y轴.又∵点B(x0,y0)是反比例函数y=kx图象上的一点,则有S正方形OABC=|x0y0|=|k|,即1=|k|.∴k=±1.又∵点B在第二象限,∴k=-1.方法总结:利用正方形或矩形或三角形的面积确定|k|的值之后,要注意根据函数图象所在位置或函数的增减性确定k的符号.三、板书设计反比例函数的性质性质当k>0时,在每一象限内,y的值随x的值的增大而减小当k<0时,在每一象限内,y的值随x的值的增大而增大反比例函数图象中比例系数k的几何意义通过对反比例函数图象的全面观察和比较,发现函数自身的规律,概括反比例函数的有关性质,进行语言表述,训练学生的概括、总结能力,在相互交流中发展从图象中获取信息的能力.让学生积极参与到数学学习活动中,增强他们对数学学习的好奇心与求知欲.

北师大初中八年级数学下册直接提公因式因式分解教案

解析:(1)首先提取公因式13,进而求出即可;(2)首先提取公因式20.15,进而求出即可.解:(1)39×37-13×91=3×13×37-13×91=13×(3×37-91)=13×20=260;(2)29×20.15+72×20.15+13×20.15-20.15×14=20.15×(29+72+13-14)=2015.方法总结:在计算求值时,若式子各项都含有公因式,用提取公因式的方法可使运算简便.三、板书设计1.公因式多项式各项都含有的相同因式叫这个多项式各项的公因式.2.提公因式法如果一个多项式的各项有公因式,可以把这个公因式提到括号外面,这种因式分解的方法叫做提公因式法.本节中要给学生留出自主学习的空间,然后引入稍有层次的例题,让学生进一步感受因式分解与整式的乘法是逆过程,从而可用整式的乘法检查错误.本节课在对例题的探究上,提倡引导学生合作交流,使学生发挥群体的力量,以此提高教学效果.

北师大初中数学九年级上册反比例函数的应用2教案

补充题:为了预防“非典”,某学校对教室采用药熏消毒,已知药物燃烧时,室内每立方米空气中的含药量y(毫克)与时间x(分钟)成为正比例,药物燃烧后,y与x成反比例(如右图),现测得药物8分钟燃毕,此时室内空气中每立方米的含药量6毫克,请根据题中所提供的信息,解答下列问题:(1)药物燃烧时,y关于x的函数关系式为 ,自变量x的取值范围为 ;药物燃烧后,y关于x的函数关系式为 .(2)研究表明,当空气中每立方米的含药量低于1.6毫克时学生方可进教室,那么从消毒开始,至少需要经过______分钟后,学生才能回到教室;(3)研究表明,当空气中每立方米的含药量不低于3毫克且持续时间不低于10分钟时,才能有效杀灭空气中的病菌,那么此次消毒是否有效?为什么?答案:(1)y= x, 010,即空气中的含药量不低于3毫克/m3的持续时间为12分钟,大于10分钟的有效消毒时间.

北师大初中八年级数学下册异分母分式的加减教案

分式1x2-3x与2x2-9的最简公分母是________.解析:∵x2-3x=x(x-3),x2-9=(x+3)(x-3),∴最简公分母为x(x+3)(x-3).方法总结:最简公分母的确定:最简公分母的系数,取各个分母的系数的最小公倍数;字母及式子取各分母中所有字母和式子的最高次幂.“所有字母和式子的最高次幂”是指“凡出现的字母(或含字母的式子)为底数的幂的因式选取指数最大的”;当分母是多项式时,一般应先因式分解.【类型二】 分母是单项式分式的通分通分.(1)cbd,ac2b2;(2)b2a2c,2a3bc2;(3)45y2z,310xy2,5-2xz2.解析:先确定最简公分母,找到各个分母应当乘的单项式,分子也相应地乘以这个单项式.解:(1)最简公分母是2b2d,cbd=2bc2b2d,ac2b2=acd2b2d;(2)最简公分母是6a2bc2,b2a2c=3b2c6a2bc2,2a3bc2=4a36a2bc2;(3)最简公分母是10xy2z2,45y2z=8xz10xy2z2,310xy2=3z210xy2z2,5-2xz2=--25y210xy2z2.

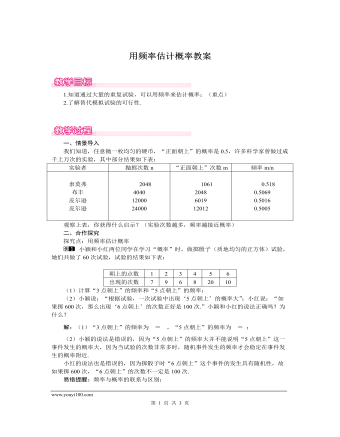

北师大初中数学九年级上册用频率估计概率1教案

(1)请估计:当n很大时,摸到白球的频率将会接近(精确到0.1);(2)假如你摸一次,估计你摸到白球的概率P(白球)=;(3)试估算盒子里黑球有多少个.解:(1)0.6(2)0.6(3)设黑球有x个,则2424+x=0.6,解得x=16.经检验,x=16是方程的解且符合题意.所以盒子里有黑球16个.方法总结:本题主要考查用频率估计概率的方法,当摸球次数增多时,摸到白球的频率mn将会接近一个数值,则可把这个数值近似看作概率,知道了概率就能估算盒子里黑球有多少个.三、板书设计用频率估计概率用频率估计概率用替代物模拟试验估计概率通过实验,理解当实验次数较大时实验频率稳定于理论频率,并据此估计某一事件发生的概率.经历实验、统计等活动过程,进一步发展学生合作交流的意识和能力.通过动手实验和课堂交流,进一步培养学生收集、描述、分析数据的技能,提高数学交流水平,发展探索、合作的精神.

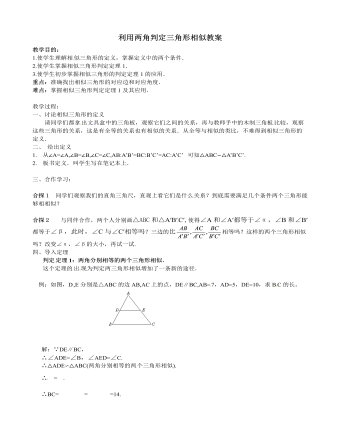

北师大初中数学九年级上册利用两角判定三角形相似2教案

合探2 与同伴合作,两个人分别画△ABC和△A′B′ C′,使得∠A和∠A′都等于∠α,∠B和∠B′都等于∠β,此时,∠C与∠C′相等吗?三边的比 相等吗?这样的两个三角形相似吗?改变∠α,∠β的大小,再试一试.四、导入定理判定 定理1:两角分别相等的两个三角形相似.这个定理的 出 现为判定两三角形相似增加了一条新的途径.例:如图,D ,E分别是△ABC的边AB,AC上的点,DE∥BC,AB= 7,AD=5,DE=10,求B C的长。解:∵DE∥BC,∴∠ADE=∠B,∠AED=∠C.∴△ADE∽△ABC(两角分别相等的两 个三角形相似).∴ ADAB=DEBC.∴BC=AB×DEAD = 7×105=14.五、学生练习:1. 讨论随堂练 习第1题有一个锐角相等的两个直角三角形是否相似?为什么?2.自己独立完成随堂练习第2题六、小结本节主要学习了相似三角形的定义及相似三角形的判定定理1,一定要掌握好这个定理.七、作业:

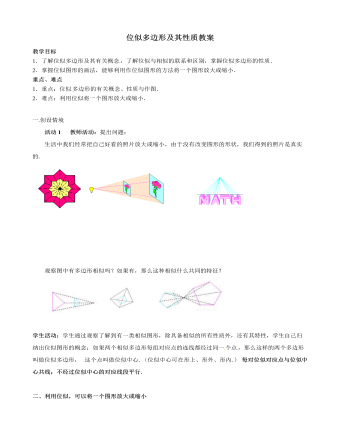

北师大初中数学九年级上册位似多边形及其性质2教案

(3)分别在射线OA,OB,OC,OD上取点A′、B′、C′、D′,使得 ;(4)顺次连接A ′B′、B′C′、C′D′、D′A′,得到所要画的四边形A′B′C′D′,如图2.问:此题目还可以 如何画出图形?作法二 :(1)在四边形ABCD外任取一点 O;(2)过点O分别作射线OA, OB, OC,OD;(3)分别在射线OA, OB, OC, OD的反向延长线上取点A′、B′、C′、D′,使得 ;(4)顺次连接A ′B′、B′ C′、C′D′、D′A′,得到所 要画的四边形A′B′C′D′,如图3. 作法三:(1)在四边形ABCD内任取一点O;(2)过点O分别作 射线OA,OB,OC,OD;(3)分别在射线OA,OB,OC,OD上取点A′、B′、C′、D′,使得 ;(4)顺次连接A′B′、B′C ′、C′D′、D′A′,得到所要画的四边形A′B′C′D′,如图4.(当点O在四边形ABCD的一条边上或在四边形ABCD的一个顶点上时,作法略——可以让学生自己完成)三、课堂练习 活动3 教材习题小结:谈谈你这节课学习的收获.

北师大初中数学九年级上册线段的比和成比例线段2教案

(三)成比例线段的概念1、一般地,在四条线段中,如果 等于 的比,那么这四条线段叫做成比例线段。(举例说明)如:2、四条线段a,b ,c,d成比例,有顺序关系。即a,b,c,d成比例线段,则比例式为:a:b=c:d;a,b, d,c成比例线段,则比例式为:a:b=d:c3思考:a=12,b=8,c=6,d=4成比例吗?a=12,b=8,c=15,d=10呢?三、例题解析: 例1、A、B两地的实际距离AB= 250m,画在一张地图上的距离A'B'=5 cm,求该地图的比例尺。例2:已知,在Rt△ABC中,∠C=90°,∠A=30°,斜边AB=2。求⑴ ,⑵ 四、巩固练习1、已知某一时刻物体高度与其影长的比值为2:7,某 天同一时刻测得一栋楼的影长为30米,则这栋楼的高度为多少?2、某地图上的比例尺为1:1000,甲,乙两地的实际距离为300米,则在地图上甲、乙两地的距离为多少?3、已知线段a,d,b,c是成比例线段,其中a=4,b=5,c=10,求线段d的长。

北师大初中数学九年级上册用频率估计概率2教案

(1)填写表格中次品的概率.(2)从这批西装中任选一套是次品的概率是多少?(3)若要销售这批西装2000件,为了方便购买次品西装的顾客前来调换,至少应该进多少件西装?六、课堂小结:尽管随机事件在每次实验中发生与否具有不确定性,但只要保持实验条件不变,那么这一事件出现的频率就会随着实验次数的增大而趋于稳定,这个稳定值就可以作为该事件发生概率的估计值。七、作业:课后练习补充:一个口袋中有12个白球和若干个黑球,在不允许将球倒出来数的前提下,小亮为估计口袋中黑球的个数,采用了如下的方法:每次先从口袋中摸出10个球,求出其中白球与10的比值,再把球放回袋中摇匀。不断重复上述过程5次,得到的白求数与10的比值分别为:0.4,0.1,0.2,0.1,0.2。根据上述数据,小亮可估计口袋中大约有 48 个黑球。

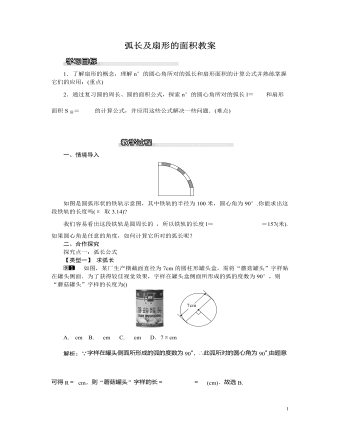

北师大初中九年级数学下册弧长及扇形的面积教案

1.了解扇形的概念,理解n°的圆心角所对的弧长和扇形面积的计算公式并熟练掌握它们的应用;(重点)2.通过复习圆的周长、圆的面积公式,探索n°的圆心角所对的弧长l=nπR180和扇形面积S扇=nπR2360的计算公式,并应用这些公式解决一些问题.(难点)一、情境导入如图是圆弧形状的铁轨示意图,其中铁轨的半径为100米,圆心角为90°.你能求出这段铁轨的长度吗(π 取3.14)?我们容易看出这段铁轨是圆周长的14,所以铁轨的长度l≈2×3.14×1004=157(米). 如果圆心角是任意的角度,如何计算它所对的弧长呢?二、合作探究探究点一:弧长公式【类型一】 求弧长如图,某厂生产横截面直径为7cm的圆柱形罐头盒,需将“蘑菇罐头”字样贴在罐头侧面.为了获得较佳视觉效果,字样在罐头盒侧面所形成的弧的度数为90°,则“蘑菇罐头”字样的长度为()

北师大初中九年级数学下册解直角三角形1教案

方法总结:解答此类题目的关键是根据题意构造直角三角形,然后利用所学的三角函数的关系进行解答.变式训练:见《学练优》本课时练习“课后巩固提升” 第7题【类型三】 构造直角三角形解决面积问题在△ABC中,∠B=45°,AB=2,∠A=105°,求△ABC的面积.解析:过点A作AD⊥BC于点D,根据勾股定理求出BD、AD的长,再根据解直角三角形求出CD的长,最后根据三角形的面积公式解答即可.解:过点A作AD⊥BC于点D,∵∠B=45°,∴∠BAD=45°,∴AD=BD=22AB=22×2=1.∵∠A=105°,∴∠CAD=105°-45°=60°,∴∠C=30°,∴CD=ADtan30°=133=3,∴S△ABC=12(CD+BD)·AD=12×(3+1)×1=3+12. 方法总结:解答此类题目的关键是根据题意构造直角三角形,然后利用所学的三角函数的关系进行解答.

北师大初中九年级数学下册三角函数的计算1教案

如图,课外数学小组要测量小山坡上塔的高度DE,DE所在直线与水平线AN垂直.他们在A处测得塔尖D的仰角为45°,再沿着射线AN方向前进50米到达B处,此时测得塔尖D的仰角∠DBN=61.4°,小山坡坡顶E的仰角∠EBN=25.6°.现在请你帮助课外活动小组算一算塔高DE大约是多少米(结果精确到个位).解析:根据锐角三角函数关系表示出BF的长,进而求出EF的长,得出答案.解:延长DE交AB延长线于点F,则∠DFA=90°.∵∠A=45°,∴AF=DF.设EF=x,∵tan25.6°=EFBF≈0.5,∴BF=2x,则DF=AF=50+2x,故tan61.4°=DFBF=50+2x2x=1.8,解得x≈31.故DE=DF-EF=50+31×2-31=81(米).所以,塔高DE大约是81米.方法总结:解决此类问题要了解角之间的关系,找到与已知和未知相关联的直角三角形,当图形中没有直角三角形时,要通过作高或垂线构造直角三角形.

北师大初中九年级数学下册圆内接正多边形教案

解析:正多边形的边心距、半径、边长的一半正好构成直角三角形,根据勾股定理就可以求解.解:(1)设正三角形ABC的中心为O,BC切⊙O于点D,连接OB、OD,则OD⊥BC,BD=DC=a.则S圆环=π·OB2-π·OD2=πOB2-OD2=π·BD2=πa2;(2)只需测出弦BC(或AC,AB)的长;(3)结果一样,即S圆环=πa2;(4)S圆环=πa2.方法总结:正多边形的计算,一般是过中心作边的垂线,连接半径,把内切圆半径、外接圆半径、边心距,中心角之间的计算转化为解直角三角形.变式训练:见《学练优》本课时练习“课后巩固提升”第4题【类型四】 圆内接正多边形的实际运用如图①,有一个宝塔,它的地基边缘是周长为26m的正五边形ABCDE(如图②),点O为中心(下列各题结果精确到0.1m).(1)求地基的中心到边缘的距离;(2)已知塔的墙体宽为1m,现要在塔的底层中心建一圆形底座的塑像,并且留出最窄处为1.6m的观光通道,问塑像底座的半径最大是多少?

统编版三年级语文上第12课总也倒不了的老屋教学设计教案

《总也倒不了的老屋》是三年级上册第四单元的第一篇课文。课文主要描写了老屋帮助了很多人,为他们遮风挡雨的故事,赞扬了老屋的爱心和他的善良品质。本课的重点是通过感情朗读,理解课文内容,引导学生联系上下文,体会老屋善良、富有同情心的美好品质。本课的难点是学习预测故事,续编故事。课文用反复的手法推进情节的发展,各部分情节具有相似性,教学过程中可引导学生关注相关内容,这也可以为学生预测故事的发展提供方法上的引领,尤其是对老屋和小动物的语言、动作和心理等细节描写的相似为学生提供预测的依据。 1.会认“暴、凑”等6个生字,会写“准、备”13个生字,理解“准备、偶尔”等词语。2.能试着一边读一边预测故事的情节发展。3.能根据题目、插图和故事内容中的线索,结合生活经验和常识进行故事情节的预测,培养阅读兴趣。4.初步体会预测的好处和乐趣,学习老屋善良的品质。 1.教学重点:培养学生抓住重点词句理解课文内容的能力,能试着一边读一边预测故事的情节发展。2.教学难点:引导学生初步掌握通过故事情节的发展方向,预测故事结局的方法。 2课时

人教版新课标小学数学二年级下册表内除法(一)教案2篇

教后反思本节课给学生创设了良好的活动空间,把学生实际生活中听说过的见到的平均分现象展示给学生看,把生活和数学联系起来,在学生感受“同样多”的基础上概括出什么叫平均分。揭示平均分这一数学知识在生活中的应用,之后突出了学生三次实际操作。第一次,小组同学互相分水果,重视学生分的结果。体会感受“平均分”的含义。第二次,重视分法:15个橘子平均分成5份。体现了学生对物品的不同分法,建立了平均分的概念。第三次,分矿泉水,通过份数变化,观察分的就结果,深刻体会“平均分”,为认识除法积累丰富的知识。为学生营造探索的空间。第二课时:平均分的认识(二)教学内容巩固“平均分”。课本第15页的例题3。教学目标1.巩固“平均分”的概念,知道平均分就是每一份分得结果同样多。

人教版新课标小学数学四年级下册三角形教案2篇

3学生探讨结束后让学生代表发言,总结归纳三角形三边的不等关系。学生代表可结合教具演示。教师问:我们是否要把三条线段中的每两条线段都相加后才能作出判断?有没有快捷的方法?(用较小的两条线段的和与第三条线段的大小关系来检验)。4得到结论:三角形任意两边之和大于第三边(电脑显示)。教师问:三角形的两边之和大于第三边,那么,三角形的两边之差与第三边有何关系呢?感兴趣的同学还可以下课继续研究。5巩固练习:为了营造更美的城市,许多城市加强了绿化建设。这些绿化地带是不允许踩的。(电脑动画演示有人斜穿草地的实践问题)。他运用了我们学习过的什么知识?6(1)有人说自己步子大,一步能走两米多,你相信吗?为什么?(由学生小组讨论后回答。然后电脑演示篮球明星姚明的身高及腿长,以此来判断步幅应有多大?)