-

人教版新课标小学数学五年级下册分数的加法和减法教案

二、 教学目标1.理解分数加减法的算理,掌握分数加减法的计算方法,并能正确地计算出结果。2.理解整数加法的运算定律对分数加法仍然适用,并会运用这些运算定律进行一些分数加法的简便运算,进一步提高简算能力。 3.体会分数加减运算在生活、生产中的广泛应用。三、学情分析五年级的学生已有一定的生活经验,对数学的神秘感有了更强的好奇心。因此,结合分数加减的学习内容适当补充一些数学史料,可使学生的好奇转化为探究欲,促其学习数学兴趣的提高,并逐步形成良好的探究习惯。因此,教学时,应重视教材提供的两个涉及数学文化的阅读材料的学习。在此基础上,再补充一些相关的学习材料。四、教学重点、难点重点:分数加减法的计算方法难点:引导学生体会理解不同算法的思路。

人教版新课标小学数学二年级下册统计教案2篇

2.采用比较简便的方法,师生合作完成“数据的收集与整理(强调数据的准确性),学生独立完成“表格的填写”。3.小组内讨论完成“表格的分析”。4.全班进行反馈。(意在培养独立收集、整理数据的能力,核对数据的准确性,并且扩大提问题的参与面,让学生也能启动智慧、享受快乐;及时反馈信息,调整教学目标)四、全课总结1.通过今天的学习,同学们有哪些收获?2.应用延伸。(课本第112页练习二十二第1题)五、布置作业教后反思统计是日常生产生活中常用和实用的工具,因此统计也是小学生必备的能力之一。但是统计的教学较为枯燥无味,教师往往会轻视统计的教学,忽略学生能力方面的培养。在教学统计时,老师要激发学生学习统计的兴趣,创造各种情景,加强学生统计中的动手实践操作训练,同时在实际生活中加以运用,并逐步加大难度和密度,同时也需要知道,统计教学不要过分地浮夸,多给予学生统计的意义,使其明确学习的目的。

人教版新课标小学数学二年级下册万以内数的认识教案2篇

(3)请同学们在计数器的十位上拨8,百位上拨5。并在自己的课堂本上写出这个数。全班同学读一读这个数。写作:580读作:五百八十教师:个位上没有数,就要用零展位,读的时候不必读出来。提问:这个数是由几个百、几个十和几个一组成。2.练习:完成课本第69页的做一做的第1题。让学生独立完成,然后全班讲评。3.练习:完成课本第69页的做一做的第2题。让学生独立完成,然后全班讲评。小结:今天学习三位数的读法和写法。读、写数都要从高位开始。读数时,一个数百位上是几就读几,十位上是几就读几,个位上是几就读几,数位中间的0就读零,末位的零不读。写数时,一个数有几百就在百位上写几,有几十就在十位上写几,有几个一就在个位上写几,哪一位上一个也没有就那哪一个上写0。三、巩固练习1.完成课本第71页练习十五的第1题。2.完成课本第71页练习十五的第2题。3.完成课本第71页练习十五的第3题。

人教版新课标小学数学二年级下册找规律教案2篇

1.动物园里举行运动会,小动物可高兴了,你瞧,他们排着整齐的队伍走出来了。老师分步出示图片,让学生观察,你发现了什么?第一步逐一贴出图片;小熊、兔子、猴子、青蛙;第二步逐一贴出图片:兔子、猴子、青蛙、小熊;第三步逐一贴出图片:猴子、青蛙、小熊、兔子;第四步怎样贴呢,学生试贴:青蛙、小熊、兔子、猴子。教师:为什么这样贴呢?说出你的理由。2.观察整幅方阵图,你们发现了什么?3.请四个学生上台问及此事,做类似方阵图中动物的排列,四位同学不停的变换位置。(体会其中循环排列的含义)教师:深入观察,你们还发现了什么?教师:刚才同学们用自己的语言形容出其中的排列规律;我们可以说这种排列方式是循环排列的规律。4.小东家搞装修,房子是怎样布置的呢?我们一起参观参观,有什么规律呢?学生讨论讲解:墙面与地面都是循环排列的规律。

小学美术岭南版五年级下册《第六单元18活动彩车模型》教案

教学目标: 一、了解车的类型、结构、功能等,并学会运用多种媒材制作造型美观的车。 二、掌握制作车的基本方法。 三、在实践操作中感受用不同大小、不同形状,不同质地的材料制作车的乐趣和成就感。 四、训练学生积极地动手、动脑,主动参与实践与创造,养成善于思考、细心观察的好习惯,培养协作精神。 教学重点:利用生活中显而易见的材料,制作汽车。 教学难点:车型设计新颖美观,结构合理。 教师用具:电教媒体,教学课件,汽车范作,剪刀,双面胶等。学生用具:自备的制作汽车的各种材料(如,塑料瓶,易拉罐,各种蔬菜、瓜果,橡胶泥,剪刀,小刀,钻子,牙签,旧鞋,袜子,玩具赛车车轮等。) 教学过程: 一、开门见山,明确目标 1、欣赏萝卜汽车和拖鞋汽车,并分析其制作材料的特殊性。 2、板书课题。 二、交流讨论,呈现问题 1、提出问题,学生讨论:你会选用哪些材料,制作汽车的哪个部分呢? 2、师生互动探讨:恰当、巧妙地选材。(了解学生的创作想法与思路,教师及时予以引导。)

部编版小学语文一年级下册第16课《要下雨了》优秀教案范文

由扶到放,学习课文 1.指导学习一至三段。 (1)指名读第一段。学习生字"弯、直",通过做动作理解词义。 (2)练习朗读第一段,可边读边做动作。 (3)教师引读第二段:小燕子从他头上飞过。小白兔大声喊--(学生读)。 (4)引导学生看第一幅挂图:小燕子飞得很低,小白兔奇怪地向燕子为什么飞得这么低。学生练习朗读小白兔喊叫的句子,提醒学生注意提示语"大声喊"和句尾问号。 (5)先指名读第三段,然后逐句以问引读: ① 教师指第一句问:燕子边飞边说-- ②空气怎么样呢--(学生接读第二句)虫子的翅膀可比鸟的翅膀小多了,薄多了,就像透明的纱一样,沾上了小水珠,就像人背上了铅球一样沉重,自然就飞不高了。再读第二句。 ③那小燕子飞不高是什么原因呢?学生读最后一句,教师板书:捉虫子,学习生字"捉",练习朗读句子。

部编版小学语文四年级下册第26课《全神贯注》优秀教案范文

(一)、导入 师:今天,我们来学习课文《全神贯注》。谁回忆一下我们学习略读课文的方法。 生:1、自读课文,扫清字、词障碍。 2、再读课文,理清文章脉络。 3、按照阅读提示研读课文。 4、小组交流、讨论。 5、大组汇报 (二)、按照学习方法,进行学习。 (三)、(以小组为单位)汇报学习情况。 1、小组1:读课文,并讲解不理解的词义。 提醒易读错的字音和易写错的生字。

部编版小学语文一年级下册第19课《乌鸦喝水》优秀教案范文

教学思路: 这是一篇多幅图的看图学文。在整个教学过程中,“指导观察,图文对照”是教学的基本方法。教学中应以观察训练为主线,重视思维能力的培养,帮助学生理解词语和课文内容。 教学开始,让学生初步看图,大致了解图意。再借助拼音边读课文边看图,初步了解课文内容,并把说明图意的句子做上记号。在此基础上图文对照,理解词句,进行讲读。 第一自然段,通过“口渴”“到处找水”,让学生体会乌鸦急于喝水的焦急心情。 讲读第二自然段,让学生通过看图、读文后思考:乌鸦为什么喝不着水?在要求学生对第一幅图画面的观察后,理解“水不多”“瓶口又小”是乌鸦喝不到水的原因。引导学生了解“怎么办呢?”是乌鸦自己问自己,表明它要想出解决问题的办法。 讲读第三自然段时,引导学生再看第一幅图,从而理解乌鸦的办法不是凭空想出来的,而是一边观察周围事物,一边想办法。从而解决本课的教学重点问题。

部编版小学语文六年级下册第21课《我最好的老师》优秀教案范文

嗅苹果 学生们向苏格拉底请教:怎样才能坚持真理? 笑容可掬的苏格拉底让大家坐下来,随后取出一个苹果。他用手指捏着,慢慢地从每个同学的座位旁边走过,一边走一边说:“请同学们集中精力,注意嗅一嗅空气中的气味。” 然后,他回到讲台上,把苹果举起来左右晃了晃,问:“哪位同学闻到了苹果的气味儿?” 有一位同学举手回答:“我闻到了,是香味!” 苏格拉底再次走下讲台,举着苹果,慢慢地从每一个学生的座位旁边走过,边走边叮嘱:“请同学务必集中精力,仔细嗅一嗅空气中的气味。” 稍停,苏格拉底第三次从讲台走到学生们中间,让每一个学生再嗅一嗅苹果的气味。

部编版小学语文四年级下册第27课《鱼游到了纸上》优秀教案范文

1.想想课文讲了一件什么事?“鱼游到了纸上”的意思是什么?(“我”去玉泉观鱼,认识了一位残疾青年,他每个星期天都来这里画金鱼。“鱼游到了纸上”意思是说这位青年画的金鱼十分形象生动,像活的那样在纸上游动。学生可以从整体感知课文内容,只要大致说出课文讲了一件什么事就行了。)2.你是怎么知道这位青年是聋哑人?找出课文中的有关语句。(“从来不说一句话”“没有任何反应”,和他胸前佩戴的“福利工厂”的厂徽,可以看出他是一位聋哑青年。如果是会说话的人,不可能从来不说一句话;如果是听得见的人,那么在众人的赞叹、议论声中,不可能“没有任何反应”;“福利工厂”一般是专为残疾人开办的工厂。)

部编版小学语文一年级下册第12课《失物招领》优秀教案范文

读课文,感悟 1、 齐读第一自然段。 2、 你知道了什么时间什么人去干什么? 3、 植物园怎么样?同学们参观认真吗?你怎么知道的? 4、 指名读第一自然段,创设情境比比谁读得更棒。注意“可”要读出抑扬感。 5、 接下来的3、4、5、6自然段朗读,师读旁白,学生只要读说的一句话,但要结合叙述加进动作、表情等等。 6、 小组内练习,师巡视指导。 7、 各自读第7自然段,说说如果当时是自己在场会怎样想,怎样做。 8、 齐读第8自然段,师提示“会心的微笑”处要读得缓慢、高兴。 9、 讨论“会心的微笑”是什么意思,适当扩展。 10、 自荐读,比比谁读得更生动(从语音、语气、表情等方面评价)。 11、 各自读课文,要求: 完整、仔细,觉得有意思的地方多读读。努力读出自己的最佳样子。

部编版小学语文一年级下册第18课《四个太阳》优秀教案范文

感悟理解,感情朗读 1.生再读课文后指名分自然段接读课文。 2.你们知道文中的小男孩分别为四季画了哪四个不同颜色的太阳吗?用“──”在文中划出。 3.指名发言,指导练读“绿绿的太阳”“金黄的太阳”“红红的太阳”“彩色的太阳” 师贴板画:“绿绿的太阳”“金黄的太阳”“红红的太阳”“彩色的太阳” 4.你最喜欢哪个季节的太阳呢? 同桌互读描写你最喜欢的那个季节的太阳的自然段 5.指名朗读,感悟理解 春天──多彩的太阳 1.指名读 2.指名再读,喜欢的齐读 3.你们看到的春天的色彩都有哪些? 4.师生合作读 夏天──绿绿的太阳 1.指名读 2.出示课件:高山、田野、街道、校园到处一片清凉。 指导朗读该句 3.男女生比读

部编版小学语文一年级下册第15课《夏夜多美》优秀教案范文

1、检查读。教师以开火车的形式让学生按自然段读课文,看谁读得既正确又流利。 2、指正读。把你喜欢的小动物的话找出来读一读,教师随机指导。 3、想象读。先听范读录音,然后指名读文,边读边想象当时的情景。 4、分角色读。教师指导学生研究讨论每个角色的语气怎样读,并尝试给这些角色设计表情动作。 如:睡莲姑姑(奇怪的问):“小蚂蚁,你怎么了?” 小蚂蚁(揉肉眼睛,伤心的)说:“我不小心掉进池塘,上不了岸啦!” (让学生尝试添加提示语,是一个大胆的尝试。让学生根据生活经验和对课文的理解,给“人物”设计表情动作,添加不同的语气词,使课文变成了童话剧。由于是自己创造的成果,学生会读得有情有趣,有滋有味。但这种能力的培养不是一朝一夕的,教师要有意识的加以引导。)

部编版小学语文一年级下册第20课《司马光》优秀教案范文

学习课文第一段。 (1)指名读,其他同学边听边想:这段主要讲的是谁?讲了他什么事?引导学生感知这段的主要内容。 (2)读第1句话,回答曹操是什么时候的人?理解“古时候”指三国时期,离现在大约有一千七百多年。 (3)读第2、3句,回答:人家送给他一头大象,他心情怎样?是怎样做的?(他很高兴,所以就带着官员和儿子去看象) (4)指导朗读。学习第二段 (1)指名读第2段,思考并回答:象是什么样子?官员们怎么做的?(使学生了解本段主要写了象又高又大,官员们边看边议论象的重量)。 (2)读第1句,看图回答:从哪地方看出象又高又大? 理解“身子像堵墙,腿像四根柱子”的意思,具体认识象的高大。 (3)再读课文,从中体会象很大。 (4)读第2句话,举例说说“议论”的意思,再回答:从官员们议论的话里你知道了什么?(象很重,官员们很想知道象有多重)。 再读这句话,读出官员们疑问语气。 (5)朗读第2段。

二年级上册人教版语文古诗两首说课稿

二、说教学目标 此诗的教学目的是: 1.训练学生行行朗读,字字思考,推敲诗文的意思;启发学生处处想象,揣摩诗的意境,体会诗人的感受。 2.指导朗读,要求在朗读中传达出对诗意的理解,对诗境的感悟。 3.激发学生学习古诗的兴趣。 三、说教学方法 (一)、研究题意,自读自学 1.出示课题。启发学生从课题确定这首诗所写的时间、地点和事情,并推想人物。教师随学生回答,在黑板上用简笔画画出月亮、星星、山峦、寺庙;此时,只简画一座寺庙,没有楼;为了显示高度,在山腰上端横一笔云。同时出示“宿”“寺”卡片,正音、释义。 【画简笔画的目的是引导学生进入诗的意境,教给学生据文想象的方法,为理解诗意奠定基础。为了充分运用课文插图,板画构图力求与插图相仿。】 2.让学生观察板画,再观赏插图,然后要求他们用一个词来表达自己的感觉。教师在学生提出的词中选取“高”,并板书。告诉学生:这首诗是唐朝诗人李白写自己夜宿山寺的亲身感受;全诗四行诗句,都是围绕着“高”来写的。

三年级语文古诗三首教案

《山行》是唐代诗人杜牧的一首七言绝句,写的是诗人在山中小路上行走时所看到的深秋时节的枫林景色,描绘了一幅由“寒山”“石径”“白云”“枫林”等构成的山林秋色图,表达了诗人对大自然美景的热爱之情。在这首诗中,作者以丰富的想象,生动的描写,凝炼的语言使这首诗的意境之美跃然纸上。《赠刘景文》是宋代诗人苏轼的一首七言绝句。此诗前半首说“荷尽菊残”仍要保持傲雪冰霜的气节,后半首通过“橙黄橘绿”来勉励朋友困难只是一时,乐观向上,切莫意志消沉。抒发作者的广阔胸襟和对同处窘境中友人的劝勉和支持,托物言志,意境高远。《夜书所见》是南宋诗人叶绍翁的一首七言绝句,写客游在外,因秋风落叶,感到孤独郁闷,由看到远处篱笆下的灯火,料想是小孩在捉蟋蟀,不禁回忆起自己的故乡和童年的生活。诗歌传达出诗人久居在外,归家不得,思家念亲的思想感情。

三年级语文花的学校教案

《花的学校》是一首优美而富有童趣的诗歌,作者用拟人手法,展开了丰富的想象。作者巧妙地从孩子的眼中叙出花儿们的活泼、可爱、美丽、向上,充满了儿童情趣。诗歌的语言和所描绘的情境很能调动学生相关的情感体验,激发他们的学习兴趣,使他们对学习内容产生亲近感。教学中我注重学生的朗读指导,读出花孩子的天真烂漫、活泼可爱、勇敢坚强、活泼向上、童真童趣。同时也注重培养学生的问题意识。课文的想象非常大胆、有趣、合理,可以结合课后练习题让学生进行想象力训练。

一年级语文《插秧》教案

一、谜语激趣,导入新课。同学们都喜欢猜谜语,下面听老师说一则谜语:“你笑他也笑,你哭他也哭。你问他是谁,他说你知道。”(学生猜。)今天我们就来学习一篇与镜子有关的文章,看看作者在文中把什么写成了镜子?(板书课题:插秧)[上课伊始,教师用一则谜语引出与本课学习内容相关的东西,以激起学生的学习情趣。]二、据题质疑,据图释疑。同学们看到这个课题可能会问:“插秧”是什么意思?谁插秧?在哪儿插秧?(指导学生观察书上插图,引导学生理解图中戴斗笠的人把水稻的秧苗插在稻田里的活动叫插秧。)究竟是谁插秧?在哪儿插秧?让我们一起学习课文。[“插秧”这一名词对于城里的孩子来说比较陌生,如果学生对“插秧”一词都不理解的话,根本就无法进行课文的学习;如果单纯由老师向学生灌输“插秧”一词的定义,学生也会一头雾水。因此在教学中应利用课文插图来帮助学生理解“插秧”的含义,并通过学生的质疑引发其学文的欲望。]

初中数学浙教版七年级下册《第二章 二元一次方程组 三元一次方程组及其解法》教材教案

知识与技能目标:1. 能正确说出三元一次方程(组)及其解的概念,能正确判别一组数是否是三元一次方程(组)的解;2. 会根据实际问题列出简单的三元一次方程或三元一次方程组。过程与方法目标:1. 通过加深对概念的理解,提高对“元”和“次”的认识。2. 能够逐步培养类比分析和归纳概括的能力,了解辩证统一的思想。情感态度与价值观目标:通过对实际问题的分析,使学生进一步体会方程是刻画现实世界的有效数学模型,培养学生良好的数学应用意识。

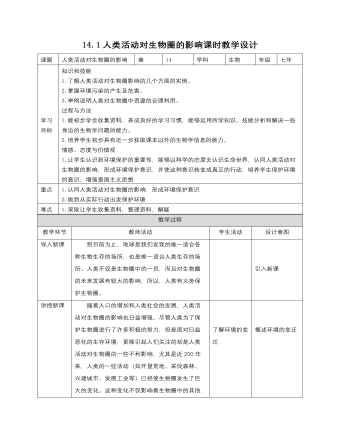

初中生物北师大版七年级下册《第14章第1节人类活动对生物圈的影响》教案

知识和技能 1.了解人类活动对生物圈影响的几个方面的实例。 2.掌握环境污染的产生及危害。 3.举例说明人类对生物圈中资源的合理利用。 过程与方法 1.能初步学会收集资料,养成良好的学习习惯,能够运用所学知识、技能分析和解决一些身边的生物学问题的能力。 2.培养学生初步具有近一步获取课本以外的生物学信息的能力。 情感、态度与价值观 1.让学生认识到环境保护的重要性,能够以科学的态度去认识生命世界,认同人类活动对生物圈的影响,形成环境保护意识,并使这种意识转变成真正的行动,培养学生保护环境的意识,增强爱国主义思想1.认同人类活动对生物圈的影响,形成环境保护意识 2.做到从实际行动出发保护环境1.采取让学生收集资料,整理资料,解疑