-

(说课稿)识字《 “贝”的故事》部编人教版二年级上册语文

一、说教材《“贝”的故事》是统编语文小学二年级下册第三组识字单元第三篇课文。这篇课文由贝类引入,讲述了古人对贝的喜爱,讲解了一些由“贝”衍生出的汉字,如:赚、赔、购、贫、货等,让学生了解汉字的起源:刚开始是用具体的事物帮助记忆、交流思想,然后依靠集体的智慧,经过时间的锤炼,就形成了汉字。二、说学情二年级的学生对汉字的起源不了解,但这一课形象生动地讲解了与“贝”相关的汉字,学生易于接受。因此,教师可安排学生在课前搜集汉字知识,在课外拓展汉字知识,这样,学生对于汉字的起源及相关知识会有一个系统化的了解。三、说教学目标1.认识“甲、骨”等16个生字;会写“贝、壳”等9个生字。2.默读课文,了解贝字的起源,贝的作用以及字形字义。3.进一步了解汉字的意思,与偏旁有关的特点。4.通过学习,感受汉语言文字和中华文化的博大精深,源远流长。

部编版语文七年级上册《从百草园到三味书屋》说课稿

2、教学目标根据新课程理念,根据单元要求与课文教材特点,我确定以下三大目标:⑴知识目标:掌握重点字词,了解、把握课文内容、品味语言。⑵能力目标:学会小组自主合作探究,学会分析散文与语段、语言的方法。⑶情感目标:体会童年生活的情趣,关注自身的生活与成长,同时增加学生学习语文的兴趣,全面提高学生语文综合素养。3、教学重难点:本课是学生本学期的第一篇课文,也是本册、本单元的的第一篇课文。在上学期的语文学习的基础上,根据单元语课文特点,因此要把指导学生养成语文学习习惯与掌握学习方法作为本课教学重点。从理解课文方面看,难点在于让学生理解作者是怎样将美好的童年生活内容与情趣表现出来的,所以要将此点作为难点来突破。由此可见,两者相辅相成,互相渗透,而利用课件为学生提供形象生动的画面与针对性的探讨,创设情境加强对学生学习方法的指导与学生主体自主学习、合作探讨是突破本课教学重难点的关键。

部编版语文七年级上册《赫尔墨斯和雕像者》说课稿

一、说教材《赫尔墨斯和雕像者》选自人教版七年级上册第六单元《寓言四则》中的第一则寓言,本单元主要是一些有趣的故事,通过故事揭示道理。学情分析:学生在小学已经学过一些寓言故事的基础上,能够联系自己的生活体验积极思考和表达自己的观点。(根据新课标要求、寓言的特征和学生的实际情况)二、说教学目标知识与能力目标:了解寓言以及《伊索寓言》的知识;过程与方法目标:品味描写人物心理变化等细节描写,分析赫尔墨斯的性格特征;情感态度与价值观目标:正确理解寓意,树立正确的人生处事态度。三、说重难点(本单元要求:学习《伊索寓言》时重在让学生揣摩人物的语言、表情。)重点:揣摩人物的心理变化等细节描写。难点:多元理解寓意,培养学生发散思维。

部编版语文八年级下册《庆祝奥林匹克运动复兴25周年》说课稿

一.说教材 1.教材所处的地位《庆祝奥林匹克运动复兴25周年》是人教版部编初中语文教材八年级下册第四单元“思想光芒”中的一篇经典演讲词。它是同学们接触过《 最后一次讲演》《应有格物致知精神》《我一生中的重要抉择》,初步了解、掌握关于演讲的一些技巧之后,再次让学生倾听那些穿越时空的声音,感受演讲精品的魅力,并总结、借鉴典范演讲的经验,在历练中提高演说才能。因为在现代社会中,良好的口语交际能力是公民的重要素养之一,它不但显示着一个人的语言水平,更体现着一个人的自信、智慧、教养与风度。2.教材分析 《庆祝奥林匹克运动复兴25周年》是顾拜旦于1919年4月在瑞士洛桑庆祝奥林匹克运动恢复25周年纪念会上的演说,是关于奥林匹克运动的重要文献。顾拜旦用诗歌般的语言阐述了奥林匹克精神的内涵与价值;以饱含喜悦的神情引领听众去联想奥林匹克精神无限美好的前景。这篇演说词和他的诗歌《体育颂》一起成为世界文化史和体育史上不朽的篇章。

部编版语文八年级下册《应有格物致知精神》说课稿

指导思想:《应有格物致知精神》是义务教育课程标准实验教科书九年级上册第四单元第二课,本单元编排的课文全是议论文,除了让学生掌握议论文的一些常识,培养阅读议论文的兴趣外,更要明白教材目标。“格物致知”是一篇漫谈式议论文,除让学生掌握基本知识和技能外,更重要的是让学生热爱科学、勤于探索、勇于创新,培养学生有服务人类,回报于社会的高尚品格,树立正确的人生观念。本文是丁肇中在1991年10月,在北京人民大会堂举行的“情系中华”大会上演讲的一篇演说词的一部分,是一篇漫谈式的议论文。作者针对中国学生的实际情况,结合传统的中国教育状况,分析了实验精神在科学上的重要性,并联系现实和自己的学习经验,提出论点:我们应该有真正的格物致知精神,即需要培养实验的精神,不管研究自然科学、人文科学还是在个人行动上,我们都要保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来发现事物的真相。本文主要运用摆事实讲道理的论证方法,说理透彻,语言准确。

部编版语文八年级下册《在长江源头各拉丹冬》说课稿

说教材本文是部编版八年级语文下册第五单元的第二篇课文,同时也是一篇游记。作者生动的写出了格拉丹东雪山的壮美,表现了长江源头的神异不凡。说学情学生虽然听说过雪山,但亲眼见过雪山的同学比较少。本课从纪录片《再说长江》入手,再现长江的源头,揭开格拉丹东雪山的神秘面纱,激发了学生求知和探索的学习欲望。教学目标1.准确认读并理解重点字词。2.了解游记的特点,把握作者的游踪、写景的角度、写景的方法,体会格拉丹冬冰塔林的特点3.揣摩品味语言,欣赏、积累精彩语句。教学建议【教学方法】1.朗读法。2.品味点拨法。3.合作探究法。【课时安排】2课时一、教学导入长江,她以自己的源远流长、磅礴大气和她的风光万千,为我们构筑了永恒的大江之美,启发着一代又一代华夏儿女的激情与灵感,赢得了世人发自肺腑的赞美和感叹。今天我们来学习《在长江源头各拉丹冬》这篇文章,欣赏长江的源头各拉丹冬这片雪域高原的壮美景色。

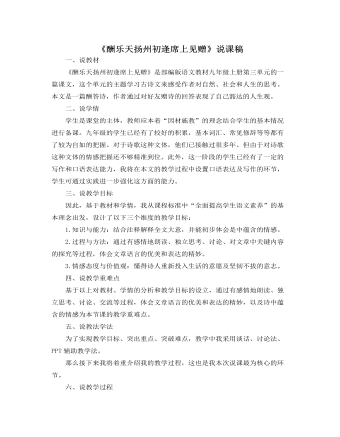

部编版语文九年级上册《酬乐天扬州初逢席上见赠》说课稿

二、说学情学生是课堂的主体,教师应本着“因材施教”的理念结合学生的基本情况进行备课。九年级的学生已经有了较好的积累,基本词汇、常见修辞等等都有了较为自如的把握。对于诗歌这种文体,他们已接触过很多年。但由于对诗歌这种文体的情感把握还不够精准到位。此外,这一阶段的学生已经有了一定的写作和口语表达能力,我将在本文的教学过程中设置口语表达及写作的环节,学生可通过实践进一步强化这方面的能力。三、说教学目标因此,基于教材和学情,我从课程标准中“全面提高学生语文素养”的基本理念出发,设计了以下三个维度的教学目标:1.知识与能力:结合注释解释全文大意,并能初步体会是中蕴含的情感。2.过程与方法:通过有感情地朗读、独立思考、讨论、对文章中关键内容的探究等过程,体会文章语言的优美和表达的精妙。3.情感态度与价值观:懂得诗人重新投入生活的意愿及坚韧不拔的意志。

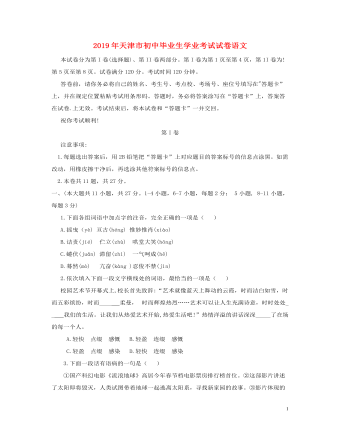

天津市2019年中考语文真题试题

从促进生物多样性的角度来说,啄木鸟发挥着重要的积极作用。啄木鸟属于初级洞巢鸟,自己开凿树洞并在洞内繁殖。同时,还为次级洞巢鸟(指没有啄洞本领,需要利用啄木鸟的旧洞进行繁殖的鸟类)提供“住所”。例如猫头鹰和大山雀,它们很多时候就需要利用啄木鸟的旧洞进行繁殖。如果某区域没有初级洞巢鸟,那么次级洞巢鸟也很可能消失。不仅如此,啄木鸟的啄洞还能为花鼠、貂等哺乳动物提供繁殖栖息场所。可以说,啄木鸟在整个森林生态系统的群落组织方面发挥着举足轻重的作用,是名副其实的“基石”物种。

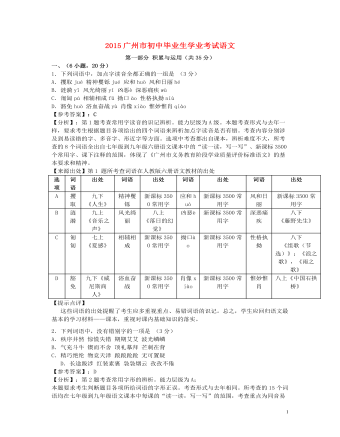

广东省广州市2015年中考语文真题试题(含解析)

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明,故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。

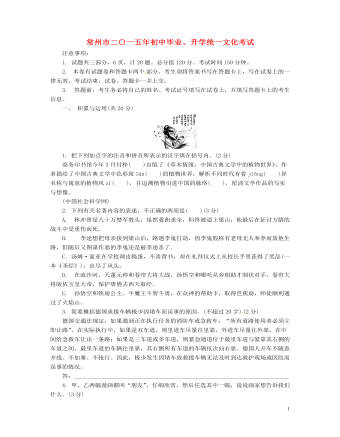

江苏省常州市2015年中考语文真题试题(含解析)

①胡立是张大千的入室弟子,且是得意门生。我喜丹青,更慕丹青手,便特意去青城山下拜访他。②先生伴山而居,环境很是清幽,有竹,有兰,草木葳蕤;淡湿而清新的空气漫延其间。室内陈设挺简洁,墙上只挂着一幅张大千的立轴山水,透出主人对老师的思念与景仰之情。③先生已沏好茶等着我们。当我接过茶盏,一股清雅的香气,悠然飘来。他说,这是青城山的“洞天贡茶”。呷一口,满嘴生香。青城有茶甲天下,此话不谬。遥想当年,张大千拒当汉奸,不受日寇伪职,化装逃出北平后,独独选了青城山,隐居上清宫,足见其慧眼。④“是的哦,大千师太喜欢青城山喽!”胡先生话音朗朗,“这儿哦,是他心中的乐园。”⑤随他的话语,一个痴情于大自然的画圣浮现眼前。

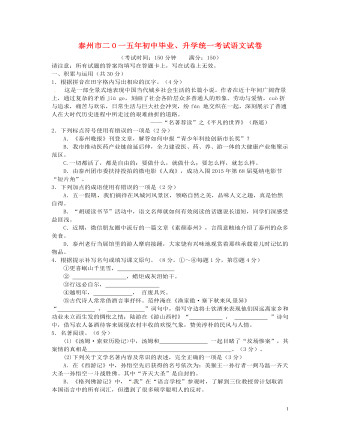

江苏省泰州市2015年中考语文真题试题(含解析)

①微课的概念,在国内,最早是由佛山市教育局的胡铁生在2 011年提出的,他认为:“‘微课’是按照新课程标准及教学实践要求,以教学视频为主要载体,反映教师在课堂教学过程中针对某个知识点或教学环节而开展教与学活动的各种教学资源有机组合。”这个阶段对微课的研究更多的是关注资源建设,而忽略了其应用性、互动性和扩展性等特征。 ②但随着国内微课发展和建设昀逐步推进,胡老师又在201 2年对这一定义做了更进一步的解释:“微课”是指以视频为主要载体,记录教师在课堂内外教育教学过程中围绕某个知识点或教学环节而开展的精彩教与学活动全过程。突出了微课不仅是一种新型的教学资源,更是基于某个知识点/环节的一个简短而完整的“教学过程”或“教学活动”。这个定义无疑要准确很多,微课资源不再是静态的,而是生长发展的,不断完善的。

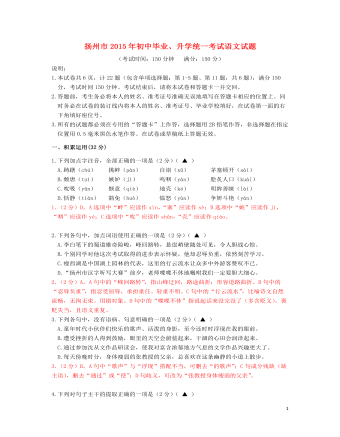

江苏省扬州市2015年中考语文真题试题(含解析)

常熟有桑悦者,字民怿。书过目,辄焚弃,曰:“已在吾腹中矣。”为诸生,上谒监司,曰“江南才子”。监司大骇,延之校书,预刊落①以试悦。文意不属者,索笔补之。学士丘濬重其文,属使者善遇之。使者至,问:“悦不迎,岂有恙乎?”长吏皆衔②之,曰:“无恙,自负才名不肯谒耳。”使者遣吏召不至,益两使促之。悦怒曰:“始吾谓天下未有无耳者,乃今有之。与若期,三日后来,渎③则不来矣。”使者恚,欲收悦,缘濬故,不果。三日来见,长揖使者。使者怒,悦脱帽竟去。使者下阶谢,乃已。所著书,颇行于世。 (选自《明史》,有删节) 【注】①刊落:削除,删去。②衔:怨恨。③渎:轻慢。

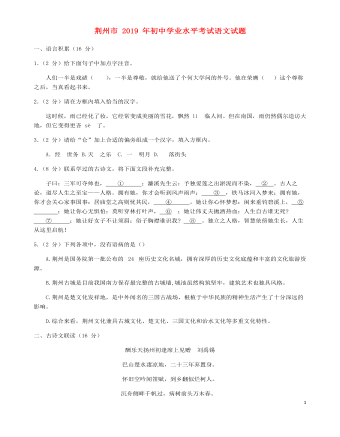

湖北省荆州市2019年中考语文真题试题

那位教师立刻用这束树枝朝她颈背上狠狠抽打了十几下。彭斯的眼里没有涌出一滴眼泪。我目睹着这一场面,不由得升起了一股徒劳无益的怒火,气得双手直发抖,只得停下手中的活儿,可是她那张若有所思的脸上,却神色如常,没有一点变化。“倔脾气的姑娘!”斯凯契德小姐嚷道,“你那邋遢习惯怎么也改不了啦。把扫帚拿走!”彭斯遵命照办了。当她从藏书室里出来时,我仔细朝她打量着。她正把自己的手绢放回口袋,瘦削的脸颊上还有一丝泪痕在闪闪发光。

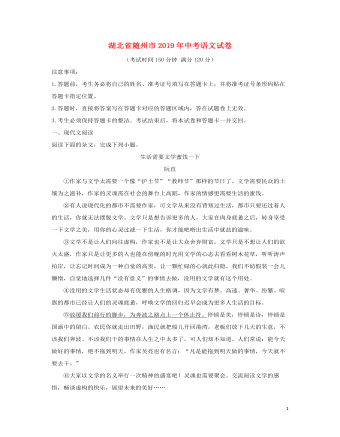

湖北省随州市2019年中考语文真题试题(含解析)

故乡的风之所以气势恢宏,是其中的沙尘充当了风的武器。那时的风与沙尘,像是从未分开过。风力助推沙尘漫天席卷,掀翻了街口摆着糖果的摊板,刮跑了老爷爷头上的帽子。偶尔看见骑自行车的人,在风里歪扭一阵之后,不得不屈尊下驾,吃力地推车前行。有时在教室里正聚精会神地听讲,风猛然用力,让玻璃飞出窗框,在书桌上和地上“哗”地破碎。我和同伴们对风的防御,最早使用的是风镜。顾名思义,风镜就是防风的眼镜。玻璃镜片镶在细细的钢丝框上,四周有密织的布罩,两端用皮筋连接,套在头上拉至眼部,风便吹不着眼睛了。每副风镜五分钱,后来有了塑料的镜片,价格要高出很多。戴风镜并不完全是为了防风,重点是防风里的沙子。

湖北省随州市2019年中考语文真题试题

故乡的风之所以气势恢宏,是其中的沙尘充当了风的武器。那时的风与沙尘,像是从未分开过。风力助推沙尘漫天席卷,掀翻了街口摆着糖果的摊板,刮跑了老爷爷头上的帽子。偶尔看见骑自行车的人,在风里歪扭一阵之后,不得不屈尊下驾,吃力地推车前行。有时在教室里正聚精会神地听讲,风猛然用力,让玻璃飞出窗框,在书桌上和地上“哗”地破碎。我和同伴们对风的防御,最早使用的是风镜。顾名思义,风镜就是防风的眼镜。玻璃镜片镶在细细的钢丝框上,四周有密织的布罩,两端用皮筋连接,套在头上拉至眼部,风便吹不着眼睛了。每副风镜五分钱,后来有了塑料的镜片,价格要高出很多。戴风镜并不完全是为了防风,重点是防风里的沙子。

湖北省鄂州市2019年中考语文真题试题(含解析)

关于古人取名的原则,《左传·桓公六年》写得明确:“名有五,有信、有义、有象、有假、有类。”信,指的是人与生俱来的一些标记和特点,比如某种特殊形状的胎记,与众不同的长相等。《红楼梦》中贾宝玉因含玉而诞,故名为“宝玉”,当然这有神话的色彩。义,指的是某人出生时伴随的祥瑞现象。象,是以相似之物来命名。孔子名“丘”,因为他出生时头顶是凹下去的,即所谓“圩顶”,父亲便以此为他命名。所谓假,是指假托万物之名。孔子有了儿子后,鲁昭公送给他一条鲤鱼,于是他就给儿子取名“鲤”,遵照的就是“取于物为假”的原则。所谓类,指的是可以取与父亲相似的名字。

湖北省荆门市2019年中考语文真题试题(含解析)

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

湖北省荆门市2019年中考语文真题试题

农谚有“小满小满,麦粒渐满”的说法。此时,小麦度过一冬的休眠期后,经过返青拔节,抽穗开花,亟须熏风暖熟,虽然仍是一片青绿,但有着一股蓄势待发的劲头。麦穗已经抽齐,麦粒鼓着腮帮一般,泛出一层透明的绿色。等到这晶莹的嫩绿变为黄绿,麦子也即将成热了。农谚又云“小满未满,还有危险”。小麦成长的最后阶段灌浆期十分关键,籽粒才刚刚盈实,若碰到灾难天气或病虫害,麦粒未经过充分的乳熟期,小麦的品质便会大打折扣。

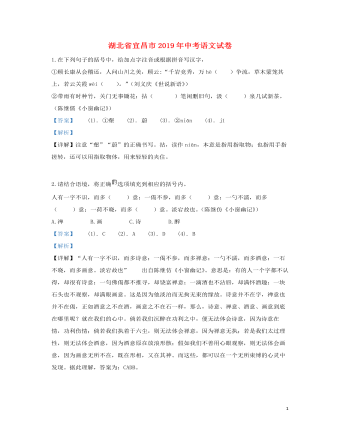

湖北省宜昌市2019年中考语文真题试题(含解析)

写字画线最根本的一条是力量基本要匀,不能忽轻忽重。古人名之曰“平”,这是笔法的基本規律,“如锥画沙”就是对“平”字最好的形容,只有明白了“平”的道理,然后才能在“平”的基础上求变化,这就是笔法中的提、顿、轻、重,疾,徐等变化,用笔的变化是无穷的,但无论怎么变化都要力量基本平均。所用力量不能悬殊太大,黄宾虹说幼时学书法,开头写“大”字只有五个“点”,就是起落笔太重、行笔太轻,力量悬殊,形成线条的空虚。书家把这叫做“系马桩”。

湖北省咸宁市2019年中考语文真题试题(含解析)

微塑料在海洋中的扩散性更强。荷兰科学家曾研究过太平洋塑料垃圾带,发现塑社虽然只占到塑料总质量的8%,但是却占到浮在此区域塑料面积的94%。微塑料在海洋中无处不在,且具有很大的隐藏性。2017年,我国“蛟龙号”载人潜水器从大洋深处4500米处带回的海洋生物,在其体内竟也检出微塑料的成分。微塑料更容易进入食物链,对海洋生态系统造成严重的影响。美国有关人士曾指出,丢弃在水中的塑料拉圾已危害到逾600种海洋生物,造成鲸鱼、海龟、海豚、鱼和海鸟等受伤或死亡。