-

人教部编版语文九年级下册词四首教案

词人如此有违常规,造成了一种拗峭不凡的气势,词意更加纵横驰骋,抒情更加酣畅淋漓。2.如何理解《满江红》(小住京华)中的“俗子”?从这首词的语境来看,“俗子”当指词人的丈夫。这与“八年风味”的婚姻反思,与“青衫湿”的悲情是前后呼应的。秋瑾在后来写的一首《沁园春》中说:“有多少,遇王郎天壤,辜负才华。”在长篇弹词《精卫石》中说:“道韫文章男不及,偏遇个天壤王郎冤不冤。”这些词句,都是借谢道韫所嫁非人,间接抒发了她对婚姻的失望。王郎天壤(天壤王郎),是谢道韫鄙薄她丈夫王凝之的话,出自《世说新语·贤媛》:“一门叔父,则有阿大、中郎;群从兄弟,则有封、胡、遏、末,不意天壤之中,乃有王郎!”当然,从广义上理解,这首词中的“俗人”,也可泛指世俗之人。秋瑾到日本后写的《鹧鸪天》词中,有“祖国沉沦感不禁,闲来海外觅知音”的词句,可见“觅知音”意指寻求救国之道,不一定指个人的情感问题。

人教部编版语文九年级下册溜索教案

1.环境本身的特点。①交代故事发生的时间、地点,交代背景;②体现时间或情节的变化;③渲染、营造氛围。2.环境描写与人物的关系。①烘托人物心情;②烘托人物形象;③暗示人物的前途命运。3.环境描写对情节的作用。推动情节发展、为下文情节做铺垫、埋下伏笔等。4.环境描写对主题的作用。①暗示文章的中心;②借景抒情,情景交融。环境描写的作用不是单一的,要结合具体句子分析其作用。疑难探究本文是如何描写环境,尤其是怒江的?文中有大段的环境描写,刻画了怒江大峡谷的陡峭、艰险。先是听到声音,然后才是远眺。感觉怒江“深远似涓涓细流”,再近看,俯瞰江底“蓦地心中一颤”,将远眺、俯瞰与听觉相结合,多角度展示峡谷壁顶孤悬、高峻、险恶的特点,烘托出峡谷的险峻气势。“一派森气”“蓦地心中一颤”等心理方面的细节描写,则充分抒发了“我”初次直面峡谷时的震颤、惊恐之情,使人读来有身临其境之感。环境描写是为了突出人,特别是马帮汉子的彪悍和野性,他们常年穿行在这样的险境,却潇洒自如,举重若轻,表现了西南边陲边民的无畏与勇敢。

人教部编版语文九年级下册梅岭三章教案

(1)看题目。题目中蕴含着诸多信息,如时间、地点、人物、事件以及诗人的心情、诗歌的意境、诗歌的类型等。抓住这一切入点,有助于我们理解诗歌的思想感情。(2)看作者。作品是作者思想情感的具体化,所以,要准确理解诗词,把握作品的思想感情,就不能脱离作者孤立地臆断。作者的生平、写作风格、思想等等,无不影响着作者的情绪,所以,在鉴赏作品时,首先要了解作者的相关背景等。(3)看时代。把握时代风貌特征,把诗歌放在时代背景下评析,才能准确领悟其蕴含的思想感情。(4)看意象。诗歌的创作讲究含蓄、凝练。诗人的抒情往往不是情感的直接流露,而是注重弦外之音、言外之意。写景则借景抒情,咏物则托物言志。因此意象也就是作者的主观感情与客观物象的完美结合,是诗人情感显现的载体。把握诗中的意象,就能参悟意境,理解诗中蕴含的情感。

人教部编版语文九年级下册山水画的意境教案

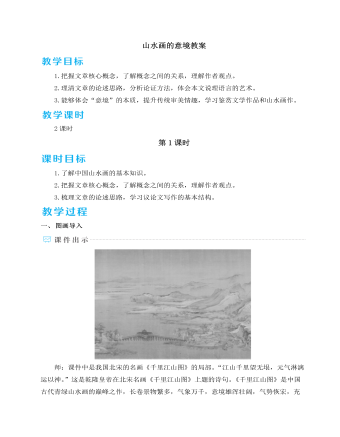

意境是什么?意境是艺术的灵魂。是客观事物精粹部分的集中,加上人的思想感情的陶铸,经过高度艺术加工达到情景交融、借景抒情,从而表现出来的艺术境界、诗的境界,就叫作意境。艺术从生活中来,但它不等同于生活。艺术与生活是辩证关系,生活是艺术唯一的源泉,艺术来源于生活,是现实生活的反映,但艺术中反映出来的生活,可以而且应当比实际的生活更高,更典型,更理想。就是说,艺术又要求对生活进行高度集中和概括,要求典型化、理想化,从而创造出比现实更美好、更富有诗意、更理想的艺术境界,创造出革命时代新的意境。这是革命的现实主义与革命的浪漫主义相结合的创作方法最基本的一条,也是其他的创作方法所不及、难以充分达到的。千余年来,中国山水画为什么那么发达,这与河山壮丽是分不开的。中国向来把江山、河山、山水作为祖国的象征或代词。

人教部编版语文九年级下册诗词曲五首教案

2.了解“散曲”。散曲:到了元代,出现新兴的体裁——曲。曲大致分为两种,一是剧曲,一是散曲。散曲没有动作、说白,包括套数和小令两种基本形式。套数由若干曲子组成,小令以一支曲子为独立单位。《天净沙·秋思》《山坡羊·潼关怀古》都是有标题的小令。本篇“山坡羊”是小令的曲牌名,“潼关怀古”是标题。3.品读曲词,把握诗歌内容与情感。(1)反复朗读课文,说说这首小令根据内容可以分为几层,每一层写的是什么内容。预设 共写了三层。第一层:“峰峦如聚……山河表里潼关路。”写潼关地势险要,是历代兵家必争之地。第二层:“望西都……宫阙万间都做了土。”由潼关的险要地势想到其重要的历史作用及曾建都长安的历代王朝,抒发怀古情思。第三层:“兴,百姓苦;亡,百姓苦。”从对现实场景的描写转入议论抒情,诗人通过对历史清醒的认识,对老百姓的疾苦感到无比愤慨和深切同情。

人教部编版语文九年级下册唐雎不辱使命教案

预设 对比与映衬、渲染与烘托。由于文章始终是在人物对话中展开的,人物语言和行为遵循“刺激—反应”模式平行而下,自然形成了对比,造成了映衬互见的效果。如围绕易地问题,就有秦王的欲求与安陵君的坚守,有秦王的无理狡辩与唐雎的据理抗争;在意志较量方面,则有“天子之怒”与“布衣之怒”的对垒。秦王所说的“天子之怒”,唐雎的“未尝闻”;唐雎所说的“布衣之怒”,秦王归之于“免冠徒跣,以头抢地”。一个拒绝回答,非常傲气;一个丑化描述,极为轻蔑。这样,人物形象对比鲜明,相互衬托,将一场正义与非正义的较量真实而生动地展现出来。作者为了追求夸张、强化的效果,多借助人物语言渲染气势、烘托气氛,增强故事的“现场感”。如秦王说“灭韩亡魏”,目的是从气势上压倒对手;唐雎罗列刺客的壮举,也表明了血拼到底的气概。秦王先说“灭韩亡魏”,气势夺人;后说“韩、魏灭亡”,辞格已卑。这些生动的描写,极大地凸显了人物性格。

人教部编版语文九年级下册无言之美教案

如何理解文中对于言与意关系的分析?文章分析了言和意的关系,认为言是用以表达情感意绪的工具,但意“决不是完全可以”用言来传达的。因为意是丰富的、无限的、缥缈易逝的,具有混整的特性;而一旦用言语表现出来,意思就固定了、单一了,如果再考虑交流中信息的损耗、接受者理解的不同等因素,用言来表现的意就会出现偏差,而失去其丰富性。这里道出了人类语言先天的局限性。自从产生语言,人类逐渐习惯于以语言来思维,以固定的语义系统来指称和描述外在世界,但世界是丰富的、具体的,语言却是概括的、抽象的,再完备的语义系统,都无法完全准确地指称和描摹每一个个体事物。 黑格尔甚至断言:“语言本质上只表达普遍的东西,但人们所想的却是特殊的东西,因此不能用语言表达人们所想的东西。”因而,作者说,以言语来表达丰富的“意”,“好像用断续的虚线画实物,只能得其近似”。当然,如果通过词语、概念的辨析,使语言表述精确化、严密化,或者采用修辞或文学的手段,拓展语言的表现力和表现空间,就可以尽可能地使“言” 来表达丰富的“意”。

人教部编版语文九年级下册写作修改润色教案

一个人的灵魂总是会在他的眼睛和语言里得到表露。灵魂高尚者,眼光明亮,语言高雅。反过来,我们也可以通过个人的眼睛和语言而窥视到他的灵魂,眼神淫邪,语言污秽,他的灵魂必定卑鄙肮脏。修改指导:这段论述用正反双向说理的方法阐明了一个人的灵魂、眼睛、语言三者之间的关系,条理清楚,语言简明,从思维和阐述上来看,应该说是准确严密的。但是,我们可以将语言润色,使原文变得更好。修改示例:灵魂储藏在人的心中,闪动在人的眼里,表露在人的嘴上。眼睛足以传情。它毫不掩饰地展现出你的学识、品性和情操:也许你貌不惊人,眼小如豆,但它却可以流露出华美的气质;也许你美目流盼,但却可能有一个蜷曲衰败的灵魂在其中沉睡。师:精妙地运用动词,恰到好处地使用比喻、对比等修辞手法,巧妙地使用假设句式,使文章在阐释事理的同时也不乏生动形象。【设计意图】把握了习作的要求后,给学生几个片段尝试修改。学生先从“言”和“意”等方面来进行修改,教师再具体示范指导,为综合修改全文做准备。

人教部编版语文九年级下册写作学习扩写教案

这一特点还着重体现在动词的应用上面,“鸟宿池边树,僧敲月下门”中的“敲”,就比“推”更能体现诗中以动衬静的特点。在字词上不断推敲,就能体会到诗歌语言高度凝练的特点。再说,古人创作古诗词,并不是写出来的,而是吟咏出来的,他们十分注重音韵在表情达意方面的作用。李清照的《声声慢》便是一个极好的例子,开头“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”十四个叠字,读起来抑扬顿挫,缠绵哀婉,将李清照情绪上的失落、低沉,甚至哽咽展现得淋漓尽致。正因为诗歌的这三个鲜明特点,使得诗歌与别的文体区分开来,具有鲜明的个性。师点评:对于诗歌的扩写,要通过多种方式展现诗歌的主要特点。对诗歌的扩写练习,要求从诗歌意象、语言和节奏韵律三方面展开。首先,这篇习作从三个不同时代的诗歌总结出相同的规律——利用意象表达情感。其次,将古诗词与现代诗进行对比,展现了第二个特点。最后,以《声声慢》为例,详细分析了第三个特点。在紧密围绕诗歌特点的基础上,通过多种方法呈现了对诗歌的认识。

人教部编版语文九年级下册鱼我所欲也教案

1.富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。(孟子)2.生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。(裴多菲)3.人生自古谁无死,留取丹心照汗青。(文天祥)预设 义的价值高于生命,人应该有舍生取义的精神,这一观点在“上下交征利”的战国时代有积极作用,对后世知识分子的精神修养也有相当的影响。如苏武、岳飞、邓世昌、朱自清、闻一多等。随着时代的发展,“义”的内涵发生了变化。我们现在所说的“义”是指社会正义,“利”指一己之私利,当面对这两者难全的时候,我们应该坚持社会正义。结束语:孟子提倡的“舍生取义”和孔子提倡的“杀身成仁”,一起成为儒家道德的最高标准,同时也激励着历代仁人志士为祖国贡献出最大的力量。孟子由口腹之欲推衍到道德之美的独特论证方法,化抽象为形象,便于理解,令人深思,我们在以后的写作过程中,可以借鉴这种手法。

人教部编版语文九年级下册邹忌讽齐王纳谏教案

第二,《战国策》描写人物的性格和活动更加具体细致,也就更显得生动活泼。《左传》描写人物,大抵是简笔勾勒。第三,《战国策》所记的策士说辞,常常引用生动的寓言故事,这也是以文学手段帮助说理的方法。这些寓言,形象鲜明,寓意深刻,又浅显易懂,独立地看也是中国文学宝库中的璀璨明珠。疑难探究除了高超的语言艺术,邹忌劝谏成功还有哪些重要因素?除了高超的语言艺术,邹忌能劝谏成功,还有其他重要的因素。比如:这也与邹忌善于思考、分析的个性和他的担当、责任意识相关。邹忌关心国家大事,一心想寻找恰当时机劝谏齐王。他在生活中经历了“比美”经历,能够深入思考、分析,体察各人的情状心理,并敏锐地由个人体验联系到国家大事,想到齐王所受之蔽,于是果断地进行劝谏。这也离不开齐王广开言路的胸襟和果断行事的理政智慧。齐王听了邹忌的劝谏,马上“下令”,并且分上、中、下三种不同层面赏赐,立刻实施,表现出一位贤明君主的特点。

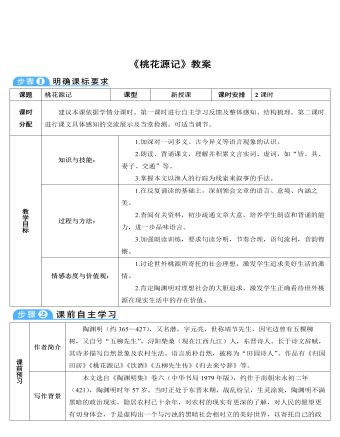

部编版语文八年级下册《桃花源记》教案

首先,我让学生结合书下注释,自行朗读课文。在读准字音的基础上,由老师带感情朗读,配合优美的乐曲,一下子便把学生带到课文的意境中,然后再由学生仿读,边读边体会,读中导,读中悟。接着,给学生自主学习的空间。我要求同学们凭借下面的注释,结合语境翻译课文,然后小组自主探究,最后小组提出疑难点,教师在班上引导学生解决,并把文言实词虚词归类。三、反复诵读,品味佳句,突破重难点。如果说前面的读是在为品做准备,那么真正的品就在学生对文章优美佳句的欣赏上,要求学生仔细品味自认为文中写得好的语句。这一环节我首先让学生自行找出自己喜爱的地方,然后说明喜爱的原因。这既是一种对课文的理解,又是一种知识的迁移。

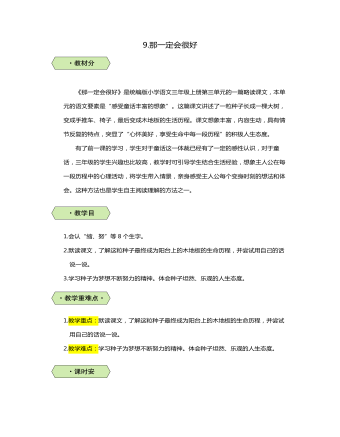

统编版三年级语文上那一定会很好教案

1.同学们,通过刚才的阅读,我们了解了主人公从一粒种子到木地板的变化历程,你觉得这粒种子不断地追求“很好”的过程,给你带来了怎样的启示?2.小组内交流,讨论课文蕴含的道理。3.教师点拨:这粒种子不断成长,渴望成材。成材之后,又在不同的阶段无私地奉献自己的才华和力量,实现了自我价值和社会价值的统一,是值得尊重的。4.学生说自己的体会。5.课文主旨探究。这是一篇优美动人的童话故事,写了一粒种子,怀揣梦想,努力生长,长成了一棵高大的树,在经历了变成手推车、椅子、木地板的过程中,告诉我们做人要像这棵树一样,有理想、有追求,并且为了实现自己的理想而努力奋斗的道理。

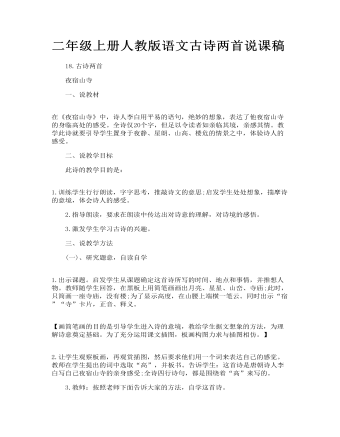

二年级上册人教版语文古诗两首说课稿

二、说教学目标 此诗的教学目的是: 1.训练学生行行朗读,字字思考,推敲诗文的意思;启发学生处处想象,揣摩诗的意境,体会诗人的感受。 2.指导朗读,要求在朗读中传达出对诗意的理解,对诗境的感悟。 3.激发学生学习古诗的兴趣。 三、说教学方法 (一)、研究题意,自读自学 1.出示课题。启发学生从课题确定这首诗所写的时间、地点和事情,并推想人物。教师随学生回答,在黑板上用简笔画画出月亮、星星、山峦、寺庙;此时,只简画一座寺庙,没有楼;为了显示高度,在山腰上端横一笔云。同时出示“宿”“寺”卡片,正音、释义。 【画简笔画的目的是引导学生进入诗的意境,教给学生据文想象的方法,为理解诗意奠定基础。为了充分运用课文插图,板画构图力求与插图相仿。】 2.让学生观察板画,再观赏插图,然后要求他们用一个词来表达自己的感觉。教师在学生提出的词中选取“高”,并板书。告诉学生:这首诗是唐朝诗人李白写自己夜宿山寺的亲身感受;全诗四行诗句,都是围绕着“高”来写的。

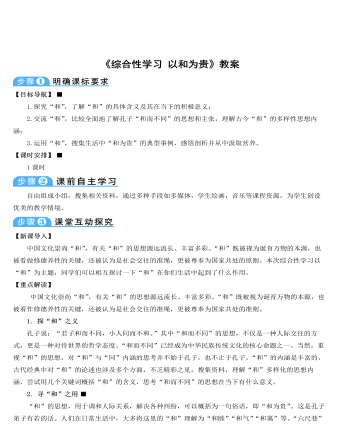

部编版语文八年级下册《综合性学习:以和为贵》教案

【目标导航】1.探究“和”,了解“和”的具体含义及其在当下的积极意义;2.交流“和”,比较全面地了解孔子“和而不同”的思想和主张,理解古今“和”的多样性思想内涵;3.运用“和”,搜集生活中“和为贵”的典型事例,感悟剖析并从中汲取营养。【课时安排】1课时自由组成小组,搜集相关资料,通过多种手段如多媒体,学生绘画,音乐等课程资源,为学生创设优美的教学情境。【新课导入】中国文化崇尚“和”,有关“和”的思想源远流长、丰富多彩。“和”既被视为诞育万物的本源,也被看做修德养性的关键,还被认为是社会交往的准绳,更被尊奉为国家共处的原则。本次综合性学习以“和”为主题,同学们可以相互探讨一下“和”在你们生活中起到了什么作用。

部编版语文九年级上册《创造宣言》教案

1.学习运用具体事例及理论论据驳斥错误观点,从而得出正确观点的驳论方法。2.品味文章语言的精妙,关注文本中哲理性的语句。3.重视创造的力量,培养自主、自信的创造能力。一、导入新课创造能为我们带来什么?带来丰收的成果,带来奋斗的喜悦,带来生存的信念。泰戈尔曾经说:“生命是永恒不断的创造,因为在它内部蕴含着过剩的精力,它不断流溢,越出时间和空间的界限,它不停地追求,以形形色色的自我表现的形式表现出来。”谁忽视了人生中的创造,无疑也是对人生的懈怠,今天就让我们一起学习著名教育家陶行知的《创造宣言》,从此敢于创造,勇于创造。【教学提示】也可请学生说说自己具有“创造性”的代表事例,并以此谈谈对“创造”一词的理解,引导学生对文本主题的关注。二、教学新课目标导学一:初读课文,整体感知1.教师简介作者及写作背景。

部编版语文九年级下册《天下第一楼》教案

明确:修鼎新的一句话“一个人干,八个人拆”是对上述情节最好的概括。从全文来看,唐茂昌与唐茂盛是只知出不知入的二世祖,成心要钱挥霍,且二少爷直接挖走店里的得力助手,这比坐吃山空的后果更加严重;罗大头是烤鸭一把手,克五又知道他藏着烟土,这无疑是罗大头将要出事的信号。且罗大头自恃烤鸭技艺离去,这对于“福聚德”无疑是有打击力的;此外,连小伙计都不成器。种种迹象,几乎都指向“福聚德”即将衰落。究其根本原因,可以说,这是勤劳务实的人与东家少爷、克五这样混吃混喝的人的矛盾,是平民与欺压平民的官僚之间的矛盾。这矛盾,才是“福聚德”真正衰落的原因。目标导学三:把握文本语言特征,理解含义深刻语句1.本文语言十分具有方言特色,甚至有些方言运用比较低俗,你如何看待这个问题?请结合文章做简要分析。

部编版语文八年级下册《诗经》二首 说课稿

一、说教材: 《〈诗经〉两首》是初中语文教材8年级下册第3单元的课文,单元教学重点旨在让学生了解古代诗歌的发展进程、思想感情及其艺术效果,提高学生的诗歌鉴赏能力。本次课将要学习的《关雎》和《蒹葭》两首诗都是诗经的名篇,两首诗在主题内容上是相似的,情感基调是相近的,同时在艺术手法方面也都运用了重章叠唱和赋比兴的方式。 2、教学目标根据本课特点,现将教学目标拟订如下:⑴知识目标:了解《诗经》的基本常识,体会赋、比、兴的艺术手法,掌握四言诗的诵读节拍。⑵能力目标:培养学生结合注释,读懂诗作的能力。背诵课文,培养和提高学生准确把握作品的艺术形象和思想感情的能力。⑶情感目标:使学生了解我国古代劳动人民对真挚爱情的向往,陶冶高尚的情操。

部编版语文九年级上册《醉翁亭记》说课稿

1.创设情景法:利用多媒体课件,音乐、图片、文字相结合,激发学生学习兴趣和对本课的求知欲望,从而达到良好的教学效果。2.“自学——点拨——归纳”法:课前,教师根据教学目标设计出本课的“自学问题单”,让学生结合“自学问题单”先自学,预习课文;课堂上,小组合作讨论、解疑,教师适时点拨,最后归纳,逐步解决“自学问题单”中的问题,从而完成“教学目标”中的任务。四、说学法郭沫若先生曾说读书要“用自己的头脑来想,用自己的眼睛来看,用自己的手来做”。《语文课程标准》也特别强调:语文课程必须面向全体学生,使学生获得基本的语文素养,自主、合作、探究的学习方式应得到积极的提倡。九年级学生经过两年的初中学习后,已基本形成了一定的学习方法,也已经有了自主意识和自主学习的能力,所以,我采用了“自主、合作、探究”的学习方式。

部编版语文七年级下册《驿路梨花》教案

教学目标:知识与技能目标:了解作者,积累词语,初步感知文章的内容。 过程与方法目标: 培养学生分析理清文章写作顺序的能力。 情感态度与价值观教育:教育学生感受作品中体现的爱心。教学重点:了解作者,积累词语,初步感知文章的内容教学难点:理清文章写作的顺序。教法学法:朗读法,合作探究法。教学课时:2课时教学过程: