-

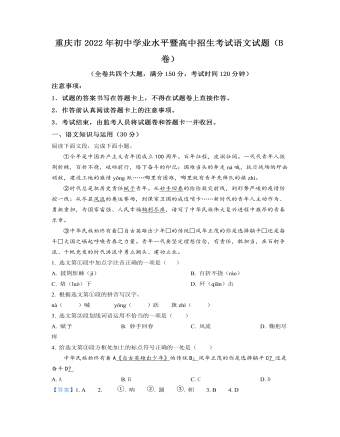

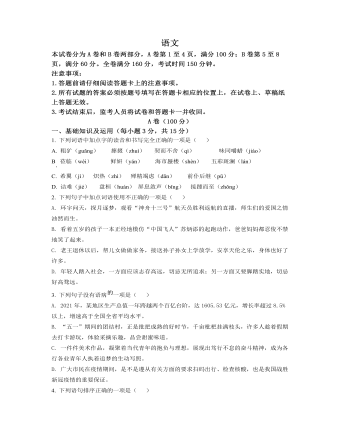

2022年重庆市中考语文真题B卷(解析版)

爱莲说周敦颐水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

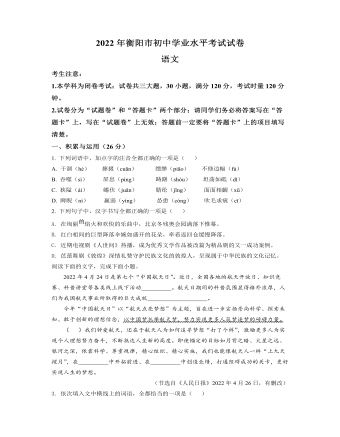

2022年湖南省衡阳市中考语文真题(原卷版)

康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我的油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。

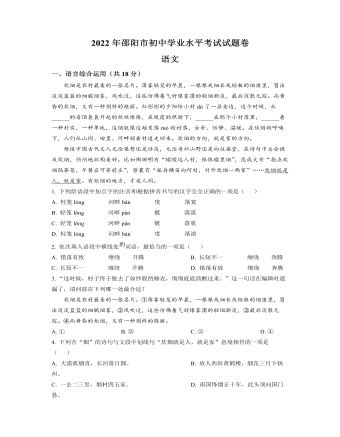

2022年湖南省邵阳市中考语文真题(解析版)

渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游。山随平野尽,江入大荒流。月下飞天镜,云生结海楼。仍怜故乡水,万里送行舟。

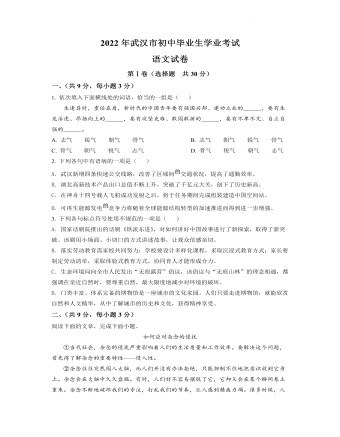

2022年湖北省武汉市中考语文真题(原卷版)

却说那悟空别了师父,一筋斗云径转东洋大海,按住云头,分开水道,径至水晶宫前。早惊动龙王出来迎接,接至宫里坐下,礼毕,龙王道:“近闻得大圣难满,失贺!想必是重整仙山,复归古洞矣?”

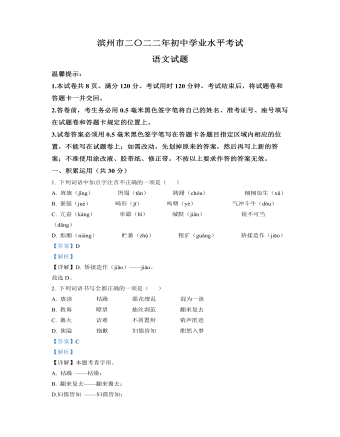

2022年山东省滨州市中考语文真题(解析版)

有螳螂以这种奇特姿态一动不动地待着,目光死死地盯住大蝗虫,对方移动,它的脑袋也跟着悄悄转动。……蝗虫本是个长腿的蹦跳者,善于高跳,轻而易举地就能跳出对方利爪的范围,可它却偏偏傻乎乎地待在原地,甚至还慢慢地向对方靠近。

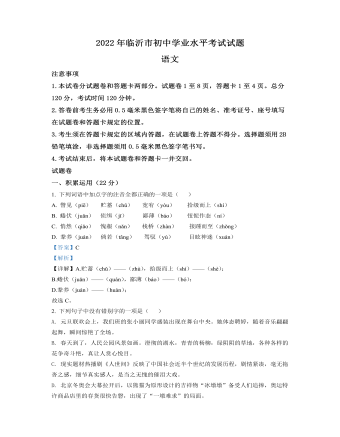

2022年山东省临沂市中考语文真题(解析版)

这种吸入式接种流程像喝咖啡。每人一只口杯,在酷似咖啡机的雾化器前接一杯雾化的疫苗,深吸气,保持5秒,正常呼吸,疫苗就接种完成了。

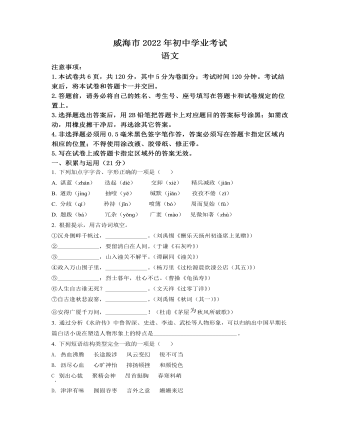

2022年山东省威海市中考语文真题(原卷版)

老妇人走到园子边,隔着灌木枝和我聊起来。她身材微胖,蓝底红花的旧棉袄沾着泥土,黑里透红的脸上挂着饱满的笑容。清瘦结实的老汉也放下手里的白菜,直起腰身听我们闲聊。他微笑的脸上波纹起伏,颜色也是黑里透红。

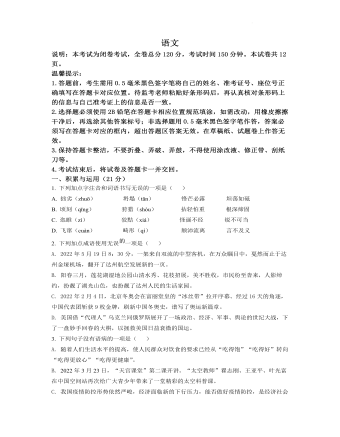

2022年四川省达州市中考语文真题(原卷版)

余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道,又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

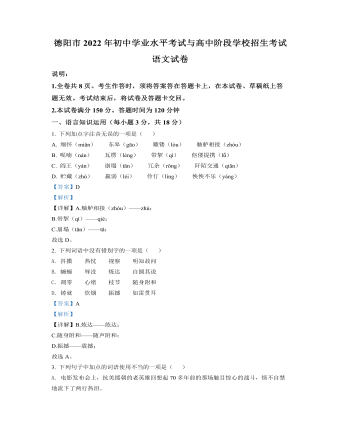

2022年四川省德阳市中考语文真题(解析版)

①苏东坡刚入官场时,还不叫苏东坡。他本名苏轼,字子瞻,另外他还有一个雅号,叫作苏贤良。②那年他金榜高中,名动京师,正在自我陶醉,却不料被派到既偏又穷的陕西凤翔府,当了个小小的签判(秘书),自不免有大材小用之感。说实话,他全靠“苏贤良”这个尊称活着呢!

2022年四川省宜宾市中考语文真题(解析版)

①我要笑遍世界。②只有人类才会笑。树木受伤时会流“血”,禽兽会因痛苦和饥饿而哭嚎哀鸣。然而,只有我才具备笑的天赋,可以随时开怀大笑。从今往后,我要培养笑的习惯。③笑有助于消化,笑能减轻压力,笑是长寿的秘方。现在我终于掌握了它。④我要笑遍世界。

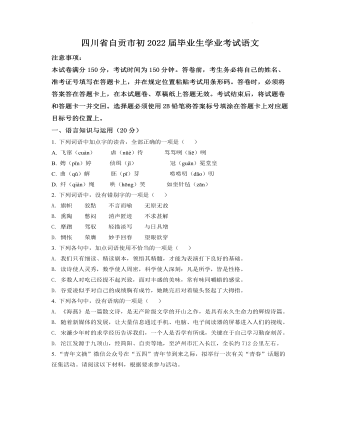

2022年四川省自贡市中考语文真题(原卷版)

人类的语言具有两大功能,可以用一个词语来概括——表情达意:“表情”就是表达情感,“达意”就是传递信息。但在语言使用的过程中,我们往往会重视信息交流,而忽略了情感沟通,这和语言中情感表达的特殊性是有很大关系的。

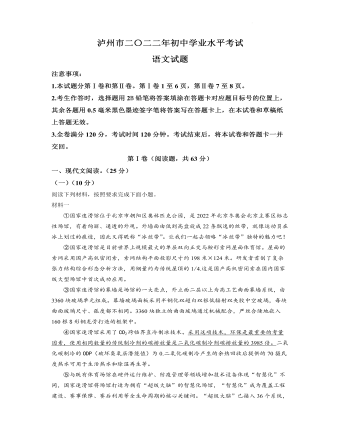

2022年四川省泸州市中考语文真题(解析版)

大雪纷飞的日子,教室内暖气充足,温暖如春。大地负责的那盆对对红,,早已长出一片片流油般的绿叶。叶片都是两侧对生,先端渐尖,如一柄柄出鞘的青剑,亦如大地那一对好看的剑眉。两叶中间也长出了高接不一肥粗直溜的茎。离考试还有三周的时候,大地于某个课间拾绿叶擦拭灰尘时,发现那些茎顶端竟都一左一右鼓出了大花苞。大地的身体里瞬间灌入一股热流,心里充满期待。

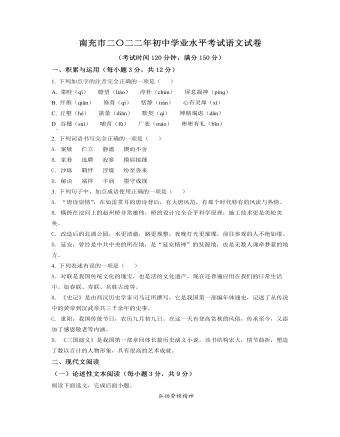

2022年四川省南充市中考语文真题(原卷版)

国家高山滑雪中心位于北京市延庆区燕山山脉最西段,这里年平均气温比北京市区低3~4℃。位于延庆赛区核心区的小海陀山,平均气温比延庆还低十几摄氏度,得天独厚的条件让它成为2022年北京冬奥会高山滑雪和雪车雪橇赛场。高山滑雪赛道的出发平台,海拔2198米,是北京市海拔最高的建筑,造型巍峨,犹如一只乘风欲飞的风筝。

2022年四川省南充市中考语文真题(解析版)

路边的大树开始褪去了枯黄,和田间的桃枝一起绽出新叶。我也受到了感染,心情顿时明媚了许多。路上行人明显多了起来,渐渐恢复了往日的喧嚣。不时看到戴着口罩、装备齐全的骑行者,他们塌下身子,双手稳稳地攥住把手,如一尾尾灵活的鱼儿,在车流的汪洋中穿行。

2022年四川省内江市中考语文真题(解析版)

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

2022年浙江省绍兴市中考语文真题及答案

一只蜉蝣从水里一点一点钻出来。远远的天边,一个红红的家伙一点一点冒上来。蜉蝣高兴地和它打招呼:“你好,你很神奇呀,你一来世界就亮了。”“你好,小蜉蝣。”“你认识我?你是谁呀?”“我是太阳。”“太阳,我好快乐呀,我有一天的生命,你和我一样吗?”

2022年浙江省温州市中考语文真题(原卷版)

桃花峪是黄河中下游分界线,把桥建在这里自有讲究。我个人的选择原因,就实用层面来讲,自是离老家更近,却也有非实用层面:是它的外形更时尚更壮观,名字我也格外钟爱:桃花峪——黄河——大桥,既明艳又铿锵,既坚固又绵长,不是么?

2022年云南省昆明市中考语文真题(解析版)

秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

2022年四川省内江市中考语文真题(原卷版)

意既不可以完全达之以言,“和自然逼真”一个条件在文学上不是做不到吗?或者我们问得再直截一点,假使语言文字能够完全传达情意,假使笔之于书的和存之于心的铢两悉称,丝毫不爽,这是不是文学上所应希求的一件事?

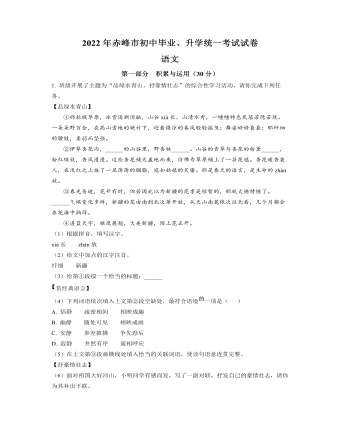

2022年内蒙古赤峰市中考语文真题(原卷版)

我的第一个记忆是一岁多有的。那是在青岛,门外来了个老道,对我父亲说,14号那天,往小胖子(我当时比较胖)左手腕上系一圈红线就可以消灾,我当时吓得哇哇大哭,父亲却听从了老道的安排。他说:“二看小胖子手腕的红线,我觉得比写二本伟大的作品还骄傲。”