-

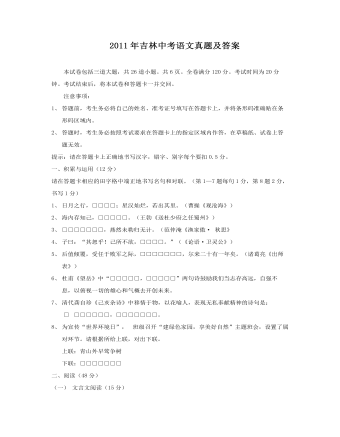

2011年吉林中考语文真题及答案

我从认字起,爸爸就给我买书刊,我关注的第一本文学书是爸爸在阅读的《红岩》,当时书名上的字我还识不全,就念成了“红山石”,别人都笑了,而爸爸微笑着说:“她聪明,大概的意思并没有错。”

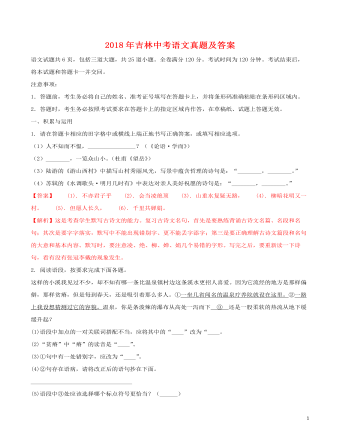

2018年吉林中考语文真题及答案

熙宁九年,恩州武城县有旋风自东南来,望之插天如羊角,大木尽拔。俄顷旋风卷入云霄中。既而渐近,所经县城官舍、居民略尽,悉卷入云中。县令儿女奴婢卷去,复坠地,死伤者数人。民间死伤亡失者不可胜计,县城悉为丘墟,遂移今县。

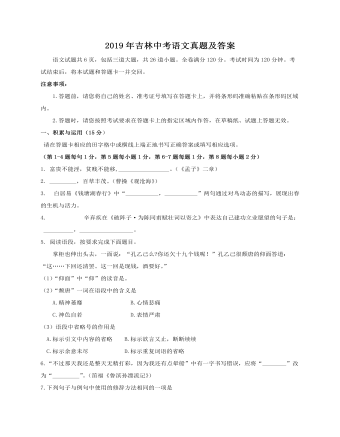

2019年吉林中考语文真题及答案

门前广场上临时拉了一些电灯,将堡门下半截依稀照见,上半截和高高在上的门楼混在如墨的夜色里。一个正在熔化铁水的大炉子起劲地烧着。鼓风机使炉顶和炉门不停地吐着夺目的火舌。

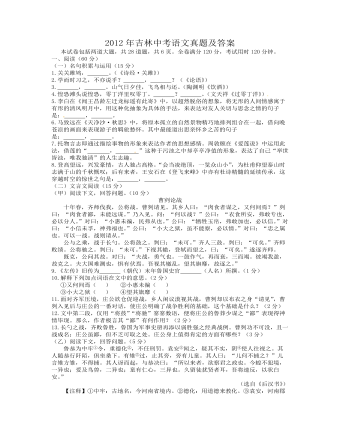

2012年吉林中考语文真题及答案

2009年美国网球公开赛。观众目不转睛地期待比赛开始,发球方运动员将球举过头顶,蓄势做随时发球状态,但裁判微笑示意他再等一等。

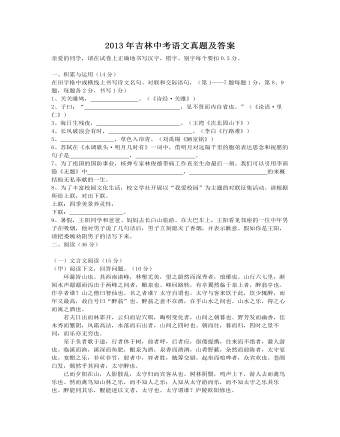

2013年吉林中考语文真题及答案

这种美如此生动,直教我心灵震颤,甚至畏怯。是的,人可以直面威胁,可以蔑视阴谋,可以踩过肮脏的泥泞,可以对叽叽咕咕保持沉默,可以对丑恶闭上眼睛,然而在面对美的精灵时却是一种怯弱。

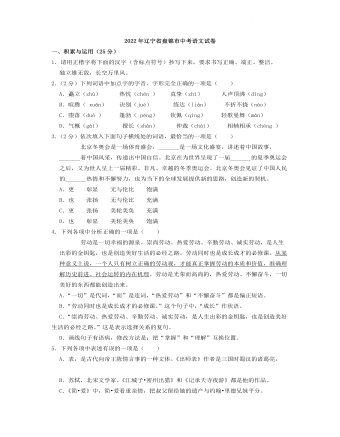

2022年辽宁省盘锦市中考语文真题及答案

①我妈是一个知青,我爸是一个农民。在我幼时的岁月里,我爸应该很辛苦。只有他一个农村户口,却有三个城里人要养活,他的田地太少了。但他勤快,愿意为生活付出所有气力。据说我家永远是每亩地里出钱最多的人家,而他的女儿们却几乎没去过那片土地。

2022年浙江省金华市中考语文真题及答案

“幸好!”妈妈笑道,“走出五里路我就哭了,一哭哭了几百里……”常乐想问为什么,忽然响起一片古怪的声音。满池塘都在怪叫。常乐像皮球一样弹到妈妈怀里,大叫:“水里有怪物!”

2022年浙江省绍兴市中考语文真题及答案

一只蜉蝣从水里一点一点钻出来。远远的天边,一个红红的家伙一点一点冒上来。蜉蝣高兴地和它打招呼:“你好,你很神奇呀,你一来世界就亮了。”“你好,小蜉蝣。”“你认识我?你是谁呀?”“我是太阳。”“太阳,我好快乐呀,我有一天的生命,你和我一样吗?”

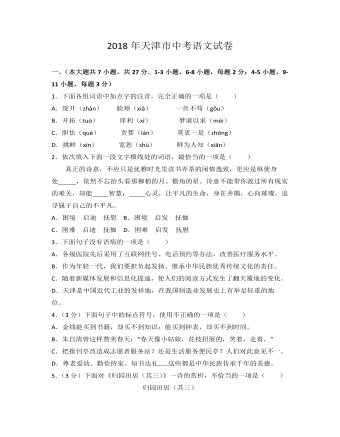

2018年天津市中考语文试题及答案

那日闲暇,独自一人到鼓浪屿游走。挨挨挤挤的游客们,成群结队涌向琴岛。耳畔不是那些错乱的碎步之音,便是天南海北的吆喝声。我在嘈杂之中,内心焦躁而又不安。

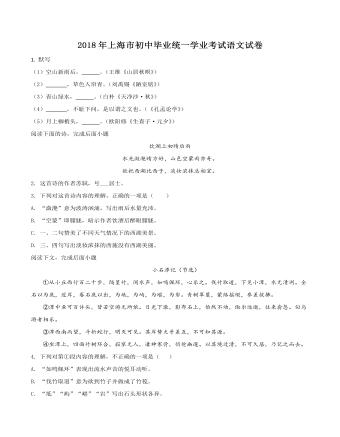

2018年上海中考语文试题及答案

金华的亲戚送了我家一麻袋的橙子。橙甜,汁液淌嘴角。吃了橙,手也舍不得马上洗,用舌头舔一遍,把橙汁舔干净。村里没有人种橙。父亲说,这个橙好吃,下次来你带两棵橙苗来。

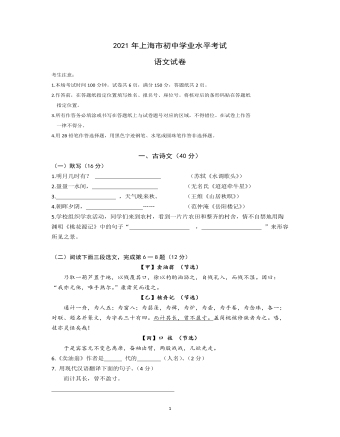

2021年上海中考语文试题及答案

年轻时,朱伯是研究所里做什么都要精益求精的工程师。 后来,他开了间“玩具诊所”,专门修补上了年头的玩具:毛绒娃娃、火车侠、奥特曼……成为玩具修复师以来,朱伯早上8点起床,有时忙到晚上12点,至今已修复了数千个玩具。他喜欢叫玩具患者为“小朋友”,每个“小朋友”都有一个故事。

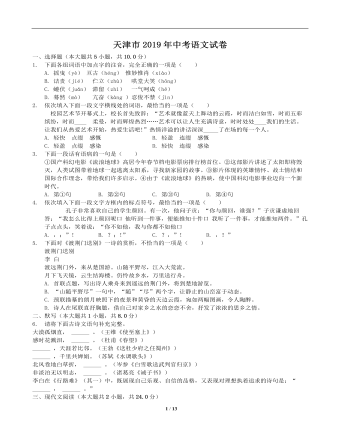

2019年天津市中考语文试题及答案

东阳马生君则,在太学已二年,流辈甚称其贤。余朝京师,生以乡人子谒余,撰长书以为贽,辞甚畅达。与之论辨,言和而色夷。自谓少时用心于学甚劳,是可谓善学者矣。其将归见其亲也,余故道为学之难以告之。谓余勉乡人以学者,余之志也;抵我夸际遇之盛而骄乡人者,岂知予者哉?

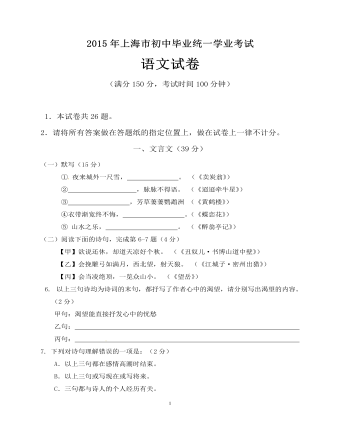

2015年上海中考语文试题及答案

那年我上小学三年级。寒假前到学校拿学期成绩单。回家时我和六七个没带书包的好友同行。刚领的成绩单拿在手上,已经被我们折得皱巴巴了。

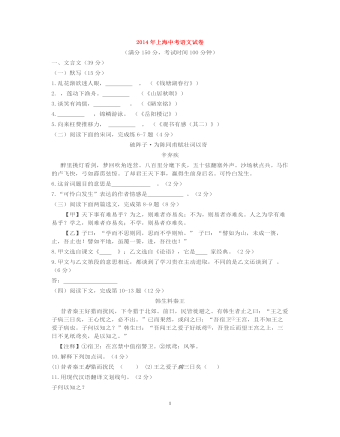

2014年上海中考语文试题及答案

爱因斯坦与上海有特殊的情缘,他曾在1922年两次到访上海,前一次他踏上堤岸就获悉自己得到诺贝尔物理奖的消息;后一次他在福州路工部局礼堂演讲“相对论”,这两次抵沪,他都入住在理查饭店,即今天外滩的浦江饭店。

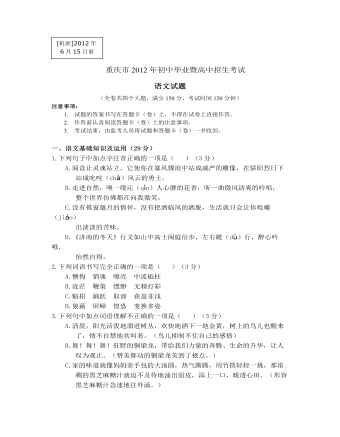

2012年重庆市中考语文试题及答案

街路划一条漂亮的弧线,探进公园深处。公园绿意盈盈,却有桃红粉红轻轻将绿意打破。柳絮纷飞,落满松软的一地。鸽子们悠闲地散步,孩子们快乐地追逐,空气里弥漫着沁人心脾的花香。

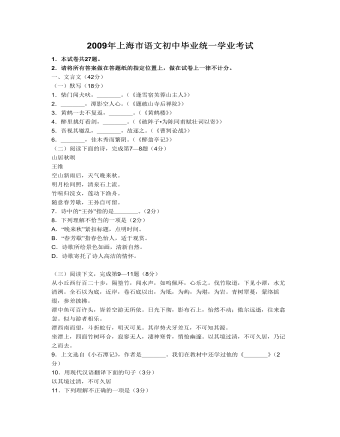

2009年上海中考语文试题及答案

他告诉我,他是一名高中生,但对学习没有一点兴趣,他的爱好是摄影。他每天都沉迷于摄影当中,学习成绩非常差。父母对他的“不务正业”极为不满,经常指责他。就在两个月前,他最心爱的老相机被愤怒的父亲摔碎了,他一气之下离家出走,和一群网上认识的志愿者来到了这里——梦想了好久的目的地。

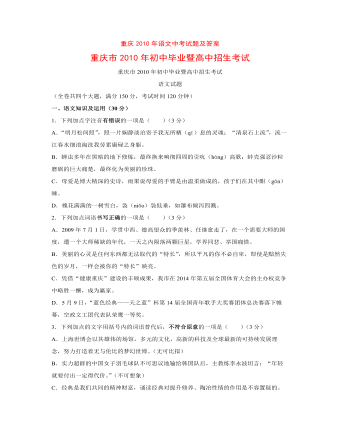

2010年重庆市中考语文试题及答案

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人盛爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖;中通外直,不蔓不枝;香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

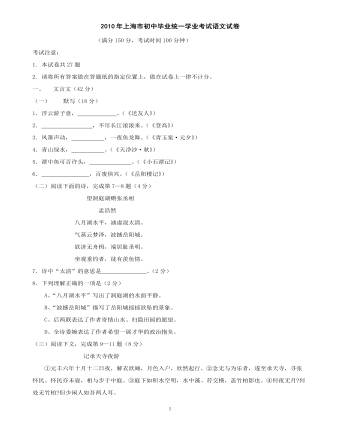

2010年上海中考语文试题及答案

那一年,我即将大学毕业,为了找个单位,天天出去“扫街”,但仍一无所获。我学的是建筑设计专业,找了几家建筑设计院,人家要的不是博士就是硕士。一负责人看着我的简历说,你读书时,还获过不少奖,不错!可是,我们这里暂时不缺建筑设计方面的人才,要不你先来我们这里干个保安什么的吧!等有机会再安排你。

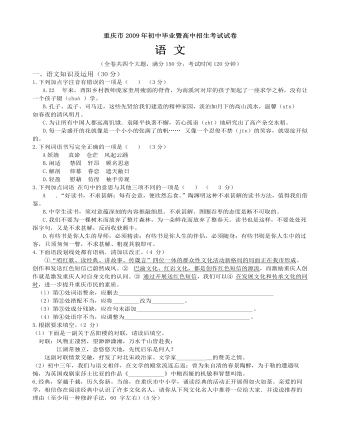

2009年重庆市中考语文试题及答案

柯尔比找到了全是最著名的音乐辅导老师玛丽,玛丽老师感动地说:“我去,我去!”⑧在玛丽老师娴熟的指导下,孩子们每天练习唱歌,当然是在伊丽莎白接受治疗的时候。

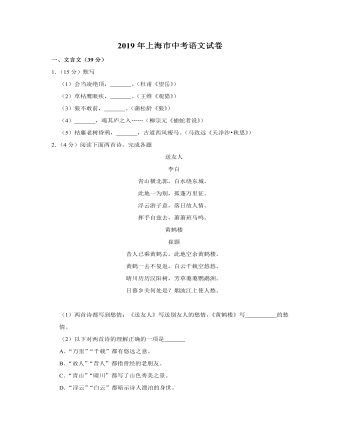

2019年上海中考语文试题及答案

刘标标睁了睁眼,又闭上了。妈妈又叫了几遍,还是没用,只能给睡梦中的儿子穿上衣服。刘标标忽然感觉身上很痒,终于忍不住彻底睁开了眼,大声说:“我不想起床!”“不想起也得起!”妈妈明显在嗓门上占据优势。