-

学校校长在2023年全校班主任工作会议上的讲话范文

仁爱心。没有爱就没有教育。爱是教育永恒的主题,班主任老师只有以“仁爱”为核心,尊重、关心、爱护学生,才能成为一名合格的班主任、成为一名学生喜爱的班主任。教育是塑造人心灵和灵魂的伟大事业,热爱学生应该是教师厚重的职业底色。班主任的仁爱之心体现为真诚地尊重学生,体现为相信每个学生都能够成为有用之才。当我们的班主任老师真做到有仁爱之心了,我们就能从心底喜欢和认可我们的每一个学生,我们也就能得到学生更大的爱戴和信服,也就能达成“亲其师,信其道”的效果,在我们开展教育活动的时候,就能更好地走进学生的心灵深处,就会更加平和、有效。我们学校很多班主任、老师深受学校爱戴,分析这些班主任和老师就不难发现,仁爱心是这些老师身上共有的特点之一。

听听,秋的声音教案

《听听,秋的声音》是一篇略读课文。诗歌描写了秋天大自然里一些特有的声音,展现了秋天的神韵和活力。说明秋的声音藏在大自然的许多事物中,需要我们细细聆听。诗歌语言简练优美,表达富有韵味。拟声词“唰唰”等词语将秋天的声音具象化。拟人化的写法,更使画面具有动态的美感,如“大树抖动手臂”,让我们仿佛看到黄叶飞舞的宜人秋色,“大雁追上白云”,展现了雁群南飞的开阔景象,突显了秋天的神韵和活力。教学中要关注学生朗读,同时充分想象诗歌所描写的画面,读出诗歌的感情和韵味。也可适当加入背景音乐,增强效果。

五年级文明礼仪教案

1、导语:同学们,在与人相处,与人交流的过程中,文明用语不可少。我们在不同的地点,不同的场合正确使用文明用语,有助于我们与人交往。尤其是对于我们学生来说,如果经常使用文明用语,那么人人都会喜欢我们,夸奖我们。 2、讲故事:一个年轻人去张村,可他不认识去张村的路。半路上遇见一位老人,年轻人喊道“喂,老头儿,这里离张村有多远?”老头脱口而出:“无礼!”年轻人足足走了五里路,一直没有看见有叫张村的地方。年轻人停下来想了又想,似乎悟出了什么。年轻人的行为给自己带来了什么结果?(小结)什么是礼貌,它与尊重的关系。 你想做个懂礼貌的孩子吗?要想懂礼貌必须先知道什么? 3、学生说出常用的文明语言及使用的场合和对象。(小组讨论,选代表发言) 4、考察情况,即兴表演。同学们说得都很不错,现在我们就来比一比,哪一组是文明礼貌大组。必须认真听老师提出的问题,然后派人表演,表演合格就能领到通行证,得到通行证最多的组就是文明礼貌大组。

三年级语文古诗三首教案

《山行》是唐代诗人杜牧的一首七言绝句,写的是诗人在山中小路上行走时所看到的深秋时节的枫林景色,描绘了一幅由“寒山”“石径”“白云”“枫林”等构成的山林秋色图,表达了诗人对大自然美景的热爱之情。在这首诗中,作者以丰富的想象,生动的描写,凝炼的语言使这首诗的意境之美跃然纸上。《赠刘景文》是宋代诗人苏轼的一首七言绝句。此诗前半首说“荷尽菊残”仍要保持傲雪冰霜的气节,后半首通过“橙黄橘绿”来勉励朋友困难只是一时,乐观向上,切莫意志消沉。抒发作者的广阔胸襟和对同处窘境中友人的劝勉和支持,托物言志,意境高远。《夜书所见》是南宋诗人叶绍翁的一首七言绝句,写客游在外,因秋风落叶,感到孤独郁闷,由看到远处篱笆下的灯火,料想是小孩在捉蟋蟀,不禁回忆起自己的故乡和童年的生活。诗歌传达出诗人久居在外,归家不得,思家念亲的思想感情。

《我的房间》第一课时教案

一、情景导入,引出新知师:“上节课,奇奇妙妙邀请我们去参观了他们的家。这节课,又是哪个小朋友要邀请我们去参观他的家呢?”[出示xxx的照片]师:“这节课是xxx邀请我们去参观他的家。xxx,你要带我们去哪里看一看呢?”[PPT展示xxx家的阳台、房间和网络上的花园图片]<xxx指出自己的房间>师:“这节课,我们和xxx一起去参观房间。”[出示课题:10.我的房间]<学生跟读课题>二、循序渐进,程序教学(一)学习词语:房间[出示图片:房间]“xxx的房间是什么样子的?”“我们请xxx来介绍一下自己的房间。”(教师带领xxx说一说自己的房间有什么:大床、小床、电视)“这个有床、有电视,可以睡觉休息的地方就是房间。”[出示词卡:房间]

语文下册教案找春天

图文对照,读中感悟1.学习第1、2自然段。师:要去野外找春天了,课文中的小朋友现在是怀着什么样的心情呢?(高兴的、急切的、激动的)请你也带着这样的心情读一读第一、二自然段吧?自由读。指名读本段,读后评价悟出应把“脱”、“冲”、“奔”重读才能更加体现出孩子们找春天的迫切心情。2.请大家自由读第3 ~7自然段,想一想,作者把春天想象成什么了(一个害羞的小姑娘)。这个害羞的小姑娘,遮遮掩掩、躲躲藏藏的,不想让人们发现她。可是细心的小朋友还是找到了她。这些小朋友都在哪找到她了?你知道吗?从书中找到有关的句子再读一读。(学生边画、边读。)小草从地下探出头来,那是春天的眉毛吧?早开的野花一朵两朵,那是春天的眼睛吧?树林吐出点点嫩芽,那是春天的音符吧?解冻的小溪丁丁咚咚,那是春天的琴声吧?

教案的写法之我见

由于我们教学面对的是一个个活生生的有思维能力的学生,又由于每个人的思维能力不同,对问题的理解程度不同,常常会提出不同的问题和看法,教师又不可能事先都估计到。在这种情况下,教学进程常常有可能离开教案所预想的情况,因此教师不能死扣教案,把学生的思维的积极性压下去。要根据学生的实际改变原先的教学计划和方法,满腔热忱地启发学生的思维,针对疑点积极引导。为达到此目的,教师在备课时,应充分估计学生在学习时可能提出的问题,确定好重点,难点,疑点,和关键。学生能在什么地方出现问题,大都会出现什么问题,怎样引导,要考虑几种教学方案。出现打乱教案现象,也不要紧张。要因势利导,耐心细致地培养学生的进取精神。因为事实上,一个单元或一节课的教学目标是在教学的一定过程中逐步完成的,一旦出现偏离教学目标或教学计划的现象也不要紧张,这可以在整个教学进度中去调整。

三年级下册《枣核》教案

精读课文,指导阅读1. 理解课文第1自然段。 (1)教师指名读,思考:这一个自然段讲了什么?(了解枣核出生的原因) (2)齐读第1自然段。2.理解第2~4自然段。 (1)理解:一年又一年,枣核一点儿也不见长,父母忧愁的原因。 (2)默读第2自然段,思考。(要给学生充分的时间读书、思考。为第3、4自然段的学习打下基础。) (3)自读第3~4自然段,回答问题。 ①枣核为什么让父母不用担心? ②枣核能做什么? ③大旱时发生了什么事? ④学生齐读。 ⑤提问:这一部分重点写了哪些方面?3.学习第5~13自然段。 (1)理解:大旱后,县衙门做了什么事?枣核又是怎么做的? (2)学生默读,思考。小组讨论、交流。 (3)全班交流,进一步深入理解。枣核的做法说明了什么?(联系上文,回答问题)而对枣核的决定,大家是怎样的态度?面对别人的不信任,枣核做出了怎样的选择?(板书:不争辩,靠行动说话)

三年级下册《漏》教案

细读课文学生读课文,想想:“漏”指的是什么?学生自读、交流。1. 细读第1~5自然段。 (1)教师指名读,引导学生思考:这几个自然段主要告诉了我们什么? 师:“漏”指的是谁?老婆婆为什么说“什么都不怕,就怕漏”? (2)教师指导朗读。 教师指名试读,学生自由练读,最后集体齐读。2. 学习第6~18自然段。 (1)学生自由读课文,想想这些自然段讲了一个什么故事。 (2)教师指导朗读。学生自由练读,最后集体齐读。 (3)教师指名读选段,让学生说说老虎和贼之间发生了什么,为什么会出现这种情况。3. 学习第19~20自然段。 (1)教师指名读,要求学生思考:这两个自然段告诉了我们一件什么事? (2)天亮了,结果怎么样?(3)教师引导学生感受童话故事,体会其乐趣。

《我多想去看看》教案

学情分析:1、学生已经能运用汉语拼音读准字音,认识汉字,有初步的认字基础。本课要求认识的13个生字和会写的4个生字都可以让学生试拼识字。对不易读准的音节教师要指导正音,巩固汉语拼音识字。2、山村的孩子对天安门升旗仪式也许是陌生的,教师要通过看插图、看电视等给学生讲解有关知识。3、如何掌握朗读中的停顿,读好诗歌中的长句是教学的难点。

矩形第1课时教案

1. 理解矩形的概念,明确矩形与平行四边形的区别与联系;2.探索并证明矩形的性质,会用矩形的性质解决简单的问题;3.探索并掌握“直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半”这个定理.

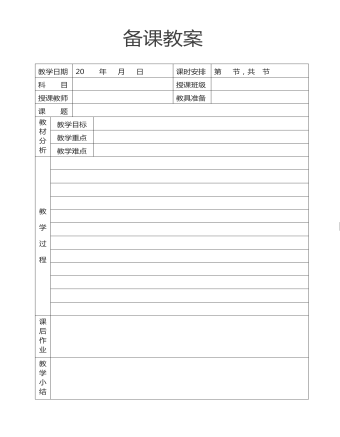

教案课时计划备课本

教学日期20 年 月 日课时安排第 节,共 节科 目 授课班级 授课教师 教具准备 课 题

平行四边形和梯形教案

一、游戏导入,激发兴趣。 师:同学们,喜欢玩游戏吗?好,我们来玩一个“猜图形”的游戏,谁想来? 面向全体:请同学们提供准确的信息。 面向猜者:请你根据大家的描述来猜是什么图形,好吗?准备好了吗?开始! 教师逐个板贴长方形、正方形、平行四边形和梯形,学生逐个提供信息逐个猜,在此过程中教师注意即时评价学生或纠正学生的错误。 师:长方形和正方形我们已经很熟悉了,所以大家的描述既准确又充分,(拿下长方形和正方形)而描述平行四边形和梯形的时候,有些同学的描述就不够准确了。本节课我们就来进一步认识它们。(板书课题:平行四边形和梯形)

高中思想政治教案

一、考点导航 1.了解商品的含义及基本属性 2.理解货币的产生与本质 3.理解货币的基本职能 4.了解纸币的含义,理解纸币发行规律及通货膨胀与通货紧缩 5.了解信用卡的含义、功能及优点 6.了解外汇与汇率 7.树立正确的金钱观

关爱未成年人教案

二、打骂未成年人会受到什么法律处罚《未成年人保护法》第六十三条第二款规定“学校、幼儿园、托儿所教职员工对未成年人实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格行为的,由其所在单位或者上级机关责令改正;情节严重的,依法给予处分”。第六十二条 父母或者其他监护人不依法履行监护职责,或者侵害未成年人合法权益的,由其所在单位或者居民委员会、村民委员会予以劝诫、制止;构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予行政处罚。

《劳动最光荣》教案三

1、播放歌曲《劳动最光荣》VCD,图象取材于电影美术片《小猫钓鱼》。 2、学唱歌词。 (1)有感情地朗读歌词。 (2)要求清晰的咬字吐字。

荷塘月色教案 3篇

(二)过程与方法 1.训练整体感知、揣摩语言的能力。 2.提高对作者在文中表达的思想感情的领悟能力。 3.提高对情景交融意境的鉴赏能力。 (三)情感态度与价值观 1.培养学生健康的审美情趣。 2.引导学生关注社会,追求理想。

牛顿第一定律教案 3篇

①他的观点来源于伽利略的理想实验。 ②观点:物体不受力时,将保持自己的速度永远运动下去。 3.牛顿第一定律: ①来源于牛顿第一定律实验。 ②定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。

体能训练教案3篇

一、教师应充分认识幼儿园开展体能训练的重要性及体能训练活动在幼儿体能发展中的作用 《幼儿园工作规程》第五条关于幼儿园保育和教育主要目标中的第一项就是“促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展,增强体质,培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。”可见,体育活动是幼儿全面发展教育的重要组成部分。幼儿没有健康的身体,不仅不能幸福、快乐地生活,同时也得不到其他方面的正常发展,所以转变教师的教育思想观念,加大体育活动的深度和广度,是幼儿园进行体能训练的重要保证。

一年级语文《插秧》教案

一、谜语激趣,导入新课。同学们都喜欢猜谜语,下面听老师说一则谜语:“你笑他也笑,你哭他也哭。你问他是谁,他说你知道。”(学生猜。)今天我们就来学习一篇与镜子有关的文章,看看作者在文中把什么写成了镜子?(板书课题:插秧)[上课伊始,教师用一则谜语引出与本课学习内容相关的东西,以激起学生的学习情趣。]二、据题质疑,据图释疑。同学们看到这个课题可能会问:“插秧”是什么意思?谁插秧?在哪儿插秧?(指导学生观察书上插图,引导学生理解图中戴斗笠的人把水稻的秧苗插在稻田里的活动叫插秧。)究竟是谁插秧?在哪儿插秧?让我们一起学习课文。[“插秧”这一名词对于城里的孩子来说比较陌生,如果学生对“插秧”一词都不理解的话,根本就无法进行课文的学习;如果单纯由老师向学生灌输“插秧”一词的定义,学生也会一头雾水。因此在教学中应利用课文插图来帮助学生理解“插秧”的含义,并通过学生的质疑引发其学文的欲望。]